پچھلے کچھ عرصے سے کچھ احباب کی طرف سے یہ اعتراض دہرایا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی بعض تنظیموں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے پس پشت ایک بڑی وجہ مولانا مودودی (رح) کا پیش کردہ “سیاسی اسلام” کا تصور ہے جس کی رو سے مسلمانوں پر “عالمی خلافت” کا قیام لازم ہے۔ یہ مقدمہ نہایت ہی سادگی (over simplification) پر مبنی ہے، اس تحریر میں اس کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

پچھلے کچھ عرصے سے کچھ احباب کی طرف سے یہ اعتراض دہرایا جارہا ہے کہ مسلمانوں کی بعض تنظیموں کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے پس پشت ایک بڑی وجہ مولانا مودودی (رح) کا پیش کردہ “سیاسی اسلام” کا تصور ہے جس کی رو سے مسلمانوں پر “عالمی خلافت” کا قیام لازم ہے۔ یہ مقدمہ نہایت ہی سادگی (over simplification) پر مبنی ہے، اس تحریر میں اس کا تجزیہ پیش کیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں پہلی حیران کن بات یہ ہے کہ “غلبہ دین” جیسے نظریات کی بنا پر جن اشخاص نے تنظیم سازی کی، ان میں سے کسی کی بھی تنظیم وہ جہاد نہیں کر رہی جو دہشت گردی کا پیش خیمہ بن گئی ہو! مثلا برصغیر میں مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور عرب دنیا میں اخوان المسلمون دونوں اسی تعبیر دین پر کھڑی کی گئیں جس سے یہ شکوہ کیا جارہا ہے مگر یہ دونوں تنظیمیں اپنی عمل داری (jurisdiction) میں آنے والے ممالک میں غلبہ دین کے لیے جہاد نہیں کرتیں بلکہ جمہوری عمل پر خود ہمارے یہاں کی جمہوریت پسند سیکولر جماعتوں سے زیادہ جازم ہیں (یہاں تک کہ جماعت اسلامی کی تو داخلی تنظیم سازی تک جمہوری اصولوں پر قائم ہے)۔ تو اگر جہاد کی یہ روایتی تعبیر ہی دہشت گردی کی بنیاد ہے تو خود یہ جماعتیں کیونکر اس سے محفوظ ہوگئیں؟

دہشت گردی کے ضمن میں جن مذہبی تنظیموں کا نام لیا جاتا ہے (مثلا القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، داعش) ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو اس معنی میں کسی نظریاتی بنیاد پر قائم کی گئی ہوں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ۔ ایسی زیادہ تر “مقامی جماعتیں” تو مسلم ممالک میں عالمی (اور “اندرونی”) طاقتوں کی دخل اندازیوں کے ردعمل کے طور پر دفاع کے لیے وجود میں آئیں، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں جو “غلبہ اسلام” کے مقصد کے تحت وجود میں لائی گئی ہو۔ اور پھر جیسے کسی بھی تنظیم و مقصد کو اپنے جواز کے لیے ایک نظریاتی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے سو “رد عمل پر مبنی ان وقتی (spontaneous) تنظیموں” کے عمل کو جواز دینے کے لیے کچھ دلیل اس مذہبی تعبیر سے بھی فراہم کردی گئی۔ چنانچہ اس طور پر کسی فکر کو استعمال کرلینا کوئی مشکل کام نہیں۔ آج کل جو احباب دین کی اس روایتی فکر کے مقابلے میں “غیر روایتی فکر” پر مبنی تصور جہاد پیش کر رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ حالات میں تبدیلی اس کے بھی غلط استعمال کو ممکن بنا دے۔ مثلا اگر کل کوئی طاقتور مسلم ریاست کچھ ویسی ہی پوزیشن میں آجائے جیسے آج امریکہ ہے اور اس میں کوئی سخت مزاج حکمران حکومت کررہا ہو جو الیکشن ہی سے چنا گیا ہو تو کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ حاکم کسی غیر مسلم ریاست کے کسی بھی فعل کو “فساد” و “ظلم” کے زمرے میں شمار کرکے ہمارے ان بھائیوں کے نظریہ جہاد کو اپنے استعمارانہ مقاصد کو جواز دینے کے لیے استعمال کرنے لگے؟ دور کیوں جائیں، کیا آج کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ چائنہ کے خلاف اس دلیل کے زور پر چڑھ دوڑے کہ دیکھیے وہاں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں جو ظلم (persecution) کی واضح شکل ہے؟ ایسے حالات میں ہمارے یہ بھائی کیا اپنے اس نظریے کو بھی چھوڑ دیں گے؟

عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص فکری ذہن و مزاج کھنے والے شخص کے لیے کسی طرح کے مخصوص حالات میں کسی بھی نظریے کو ایک مقصد کے لیے آلہ کار کے طور پر استعمال کرلینا ممکن ہوتا ہے. اگر آج کے مخصوص حالات (کہ جن میں مسلمان کمزور ہیں مگر پھر بھی لڑ رہے ہیں) میں آپ کا تصور جہاد بظاہر “امن کی امید” دلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے (کہ اس نظریے کی عمومیت کے بعد مسلمان غلبہ دین کے لیے لڑنے سے باز آجائیں گے لہذا امن ہوجائے گا) تو لازم نہیں کہ یہ نظریہ تمام حالات میں ایسے ہی نتائج کا پیش خیمہ بنے۔

اپنے اس مقدمے کو تقویت دینے کے لیے یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مدارس میں بعض ایسے فقہی مسائل سکھائے جاتے ہیں جن کے بعد کفار کو مارنا وغیرہ ایک جائز بات بن جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسائل تو ان کے بقول صدیوں پہلے سے کتب فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ 1980 سے قبل مسلم معاشروں میں یہ دہشت گردی نہ تھی؟ اور کیا وجہ ہے کہ بھارت کے مدارس میں بعینہ یہی کتب پڑھانے کے باوجود وہاں یہ سب نہیں ہو رہا مگر پاکستان یا چند دیگر مسلم ممالک میں ہو رہا ہے؟ چنانچہ موجودہ دور کے اکثر و بیشتر جہادی جتھوں اور قومی و عالمی ریاستوں کے آپسی تعلقات اور ان کا انہیں استعمال کرنے جیسے حقائق سے سہو نظر کرتے ہوئے کوئی مقدمہ قائم کرنا صرف سادہ لوحی پر مبنی تجزیہ ہے۔

پھر اس ضمن میں یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ مولانا مودودی نے اپنے مخصوص انداز میں صرف خلافت اسلامیہ کا تصور ہی پیش نہیں کیا بلکہ اسے برپا کرنے کا طریقہ بھی واضح کیا (جس کی وضاحت برادر عمار خان ناصر نے تفصیل کے ساتھ کی ہے)۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مولانا نے ایک جماعت بنا کر اس طریق کار کو عملا برت کر بھی دکھایا۔ چنانچہ علمی لحاظ سے یہ طریق کار درست نہیں کہ اپنے دعووں کی بنیاد ادھورے تجزیوں پر رکھی جائے۔ پھر جب یہ بات صاف کردی جائے کہ مولانا مودودی (رح) کی فکر کو دہشت گردی کی بنیاد ثابت کرنا غلط ہے کیونکہ مولانا نے صرف اہداف ہی مقرر نہیں کیے بلکہ اپنے بیان کردہ اہداف کے لیے طریق کار بھی تجویز کیا اور اس پر عمل پیرا ہوکر بھی دکھایا، تو پھر احباب کہنے لگتے ہیں کہ جناب حکومت الہیہ کے قیام کا جو فکری پودا مولانا نے لگایا تھا بالاخر مناسب موسم (یعنی حالات) اور غذا ملنے (کسی فوجی کے اسے استعمال کرلینے) پر اس سے ایسا ہی نتیجہ نکلنا تھا، لہذا یہ جو دہشت گردی ہے یہ مناسب موسم میں یونہی کہیں سے نہیں اگ آئی، اصل قصور پودے کا ہی ہے۔ لیکن نجانے کیوں یہ احباب اس امر پر غور نہیں کرتے کہ اگر ایک ہی پودا (نظریہ) مختلف موسموں اور غذا (انسانی فکری ساخت اور اسے استعمال کرنے والوں) میں مختلف قسم کے پھل دے تو معلوم ہوا کہ موسم اور غذا بھی کلیدی حیثیت رکھتے ہیں جنھیں نظر انداز کرکے پودے کو کوستے رہنا صرف یکطرفہ تجزیہ ہے۔ دیکھ لیجیے، جماعت اسلامی مولانا مودودی کے اھداف کی سب سے بڑی وارث جماعت ہے مگر وہ ان اہداف کے لیے جمہوری جدوجہد کے سوا کسی جدوجہد کی قائل نہیں۔

سب سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہمارے ان احباب کے نزدیک ساری دہشت گردی کا سبب بس مسلمانوں کا یہ عالگمیری “تصور” ہے کہ “رب کی دھرتی پر رب کا نظام”۔ لیکن یہ جو “غریب پروری”، “انسانی حقوق” اور “آزادی و جمہوریت کے فروغ” کے نام پر دنیا بھر میں پچھلے دو سو سال سے “عملی” دھما چوکڑی مچا کر نوآبادیاتی نظام کو فروغ دیا جارہا ہے، ان نظریات کا دہشت گردی کے فروغ سے بھلا تھوڑی کوئی ربط ہے۔ بیسویں صدی سرمایہ داری کے دو بڑے نظریے یعنی لبرل ازم اور سوشل ازم باہمی رسہ کشی کا شکار رہے۔ ان میں سے ہر نظریے کے پس پشت ایک سیاسی نظریہ موجود ہے جو اپنی بنیاد اور فروع میں عالمگیر (universal) ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نظریہ عالمی معاشی سٹرکچرز تشکیل دیتا اور سب کو ان کے تابع کرنے کی جدوجہد کرتا ہے۔ بس ایک مسلمان اپنے منہ سے اگر “آفاقی دین” کے مدعی ہونے کا اعلان کردے تو گویا “دھشت گردی”، “انتہا پسندی” اور “عالمگیریت” کے فروغ میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ کچھ تو انصاف ہونا چاہیے. ایک عالمگیریت وہ ہے جو “بالفعل” مسلط ہے، اور ایک صرف وہ جس کا “بالقوۃ” اظہار کیا جاتا ہے۔ اپنی نوعیت میں یہ تمام لیبل صرف “بالفعل” کی طرف سے “بالقوۃ” کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لیے بطور پروپیگنڈہ اچھالے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے کچھ دانشور بھی اس عمل میں “بالقوۃ استعمار” کے شانہ بشانہ کھڑے ہوجاتے ہیں

Blog

-

مولانا مودودی (رح) کا مذہبی بیانیہ اور دہشت گردی – زاہد مغل

-

باصلاحیت سرکاری ملازمین کا انتخاب کیسے؟

دنیا بھر میں حکومتیں ایک بنیادی مسئلے سے دوچار ہیں۔ یہ کہ نچلے اور اعلیٰ عہدوں پر انتہائی باصلاحیت اور پرعزم افراد کو کیسے تعینات کیا جائے۔ سول سرونٹس اور بیورو کریٹس کی تیاری و تعیناتی دردِ سر میں تبدیل ہوتی جارہی ہے۔

۱۹۵۵ء میں امریکا میں فیڈرل ریزور انٹرنس ایگزام کے لیے دیے جانے والے اشتہار میں صراحت کی گئی تھی کہ باصلاحیت افراد کی ضرورت ہے۔ تحریری امتحان میں ریاضی اور حساب کتاب کی بنیادی معلومات کے ساتھ ساتھ تاریخ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ساتھ ہی امیدواروں سے چند غیر متعلق سے سوالات بھی پوچھے جاتے تھے۔ مثلاً یہ کہ امریکی صدر کے معاونین کے لیے گمنام ہونا کیوں لازم ہے۔ اس کی صراحت یہ تھی کہ یہ معاونین صدر کو بہت سے معاملات میں بے جا بوجھ سے بچاتے ہیں اور یوں مخالفین اور میڈیا کو صدر پر تنقید کا زیادہ موقع نہیں ملتا اور یوں صدر کی کارکردگی متاثر نہیں ہوتی۔

دو عشروں کے بعد اس نوعیت کے امتحان پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ معترضین کا کہنا تھا کہ امریکی فیڈرل ریزرو میں کام کرنے کے لیے حساب کتاب کی بنیادی معلومات اور مہارت کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا ضروری تھا۔ دنیا بھر کی معلومات کا جائزہ لینا ضروری بھی نہ تھا اور یہ سب کچھ افریقی نسل اور لاطینی امریکا سے تعلق رکھنے والے امریکیوں سے امتیاز برتنے کے مترادف بھی تھا۔ داخلہ کے امتحان پر اعتراضات میں اضافہ ہوتا گیا اور بالآخر ۱۹۸۰ء کے عشرے میں یہ امتحانی طریقہ ترک کردیا گیا۔

اب پھر وہی طریقہ اختیار کیا جارہا ہے مگر چند ایک تبدیلیوں کے ساتھ۔ معاشی حالات بہت تبدیل ہوچکے ہیں۔ بہتر امیدواروں تک رسائی یا ان کی صلاحیتوں کی درست آزمائش ایک بنیادی مسئلہ بن چکی ہے۔ کسی ایک اسامی کے لیے بھی اشتہار دیجیے تو ہزاروں درخواستیں آتی ہیں۔ حکومتی اداروں کے لیے بہتر امیدواروں کا انتخاب کرنا انتہائی دشوار ہوچلا ہے۔ بیشتر معاملات میں ادارے الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ اعلیٰ سند یافتہ امیدوار بڑے پیمانے پر درخواستیں دیتے ہیں۔ وہ تو اپنی خدمات فراہم کرنے کو تیار ہیں مگر حکومتی اداروں کے لیے یہ طے کرنا انتہائی دشوار ہوچکا ہے کہ ان میں مطلوبہ صلاحیت اور سکت ہے یا نہیں۔ بہت سے امیدوار غیر معمولی قابلیت تو رکھتے ہیں مگر مطلوبہ قابلیت کی بات آئے تو وہ خاصے ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے حکومت آن لائن کوئز ’’یو ایس ہائر‘‘ کا سہارا لے رہی ہے جو مطلوبہ قابلیت کا حامل امیدوار تلاش کرنے میں غیر معمولی حد تک معاون ثابت ہوتا ہے۔

امریکا واحد ملک نہیں جہاں نوجوان بڑی تعداد میں اعلیٰ تعلیم کے اداروں کا رخ کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں بہتر تعلیمی قابلیت رکھنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور یہی سبب ہے کہ کسی بھی ملازمت کے لیے موزوں ترین امیدوار کا انتخاب انتہائی دشوار ہوگیا ہے۔ ایک طرف تو حکومتیں اور بین الاقوامی ادارے متعلقہ گرانٹ میں کٹوتی کر رہے ہیں اور دوسری طرف سول سروس کے لیے موزوں ترین امیدوار کے انتخاب سے متعلق امتحانات کی اہمیت بڑھتی جارہی ہے۔ سوال غیر معمولی قابلیت رکھنے والوں کی خدمات حاصل کرنے کا نہیں بلکہ انہیں ملازمت دینے کا ہے جو مطلوبہ قابلیت رکھتے ہوں۔ عالمی بینک کے وویک شری واستو کہتے ہیں کہ ربع صدی کے دوران بہت سے ممالک نے سول سروس میں بہترین امیدوار منتخب کرنے کے لیے خصوصی امتحانات لینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔

معروف غیر سرکاری تنظیم گلوبل انٹیگریٹی نے ۱۱۔۲۰۱۰ء میں ایک سروے کیا تو معلوم ہوا کہ ۶۲ میں سے ۵۵ ممالک نے سرکاری ملازمت کے حوالے سے سخت تر قوانین اپنا رکھے ہیں، تاکہ کوئی کسی بھی نا اہل کو بھرتی نہ کراسکے، کسی کی غیر ضروری سرپرستی نہ کرسکے اور کسی بھی سرکاری وسائل پر ایسے شخص کو متصرف نہ کرے جو اس کا اہل نہ ہو۔ گزشتہ برس پاکستان اور قبرص جیسے ممالک نے بھی چند ایسے قواعد متعارف کرائے ہیں، جن کا بنیادی مقصد سرکاری ملازمت ان نوجوانوں کو دینا ہے جو اس کے اہل ہوں، خزانے پر بوجھ نہ ہوں۔ جرمنی، پرتگال اور اسپین نے تو اپنے اپنے آئین میں یہ عہد بھی شامل کیا ہے، وہ سرکاری ملازمت انہی لوگوں کو دیں گے جو مطلوبہ اہلیت (تعلیمی قابلیت اور مہارت) اور سکت رکھتے ہوں۔ افغانستان اور سوڈان نے بھی حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ وہ بھی سرکاری ملازمتیں دینے کے معاملے میں صرف اور صرف اہلیت کو بنیاد بنائیں گے۔

دنیا بھر میں سرکاری ملازمت کے حصول کی خواہش رکھنے والوں کو اب بھرتی کے سخت تر مراحل کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں فاسٹ اسٹریم پروگرام کے تحت نوجوان گریجویٹس کو بھرتی کے سخت مراحل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی ٹیسٹ، مشقوں اور انٹرویو کے بعد بیس میں سے ایک امیدوار کو سرکاری ملازمت کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ بھارت میں ہر سال ایلیٹ سول سروس کے لیے کم و بیش پانچ لاکھ درخواستیں آتی ہیں مگر ان میں سے صرف ایک ہزار کو، چھان پھٹک کر، منتخب کیا جاتا ہے! گزشتہ برس چین میں سول سروس کی ۲۷ ہزار ۸۱۷؍ اسامیوں کے لیے متعلقہ امتحان میں حصہ لینے والوں کی تعداد ۹ لاکھ ۳۰ ہزار سے زائد تھی۔

دنیا بھر میں صدیوں سے سرکاری ملازمتیں معیار اور اہلیت کے بجائے محض سرپرستی اور نوازش کے طور پر دی جاتی رہی ہیں۔ چین میں اس حوالے سے ۱۳۴؍ قبل مسیح میں بھی امتحانات لیے جانے کا ذکر ملتا ہے مگر مغرب میں سرکاری ملازمتوں کے لیے باضابطہ امتحانات لینے اور خالص میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں کرنے کا نظام انیسویں صدی میں رائج کیا گیا۔ ۱۸۵۴ء کی نارتھ کوٹ ٹریولین رپورٹ نے سفارش کی کہ سرکاری ملازمتوں سے یکسر نا اہل افراد کو نکال باہر کرنے کے لیے باضابطہ آڈٹ کیا جائے، صلاحیتوں کا اندازہ لگایا جائے اور نئے سرے سے امتحان لیے جائیں۔ اس دور میں امریکا میں بھی سرکاری ملازمتیں حزب اقتدار سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکنوں کو دینے کا رواج عام تھا۔ برطانیہ کی دیکھا دیکھی امریکا میں بھی یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا کہ سرکاری ملازمتیں ان لوگوں کو نہ دی جائیں جو اہلیت نہ رکھتے ہوں اور سیاسی پس منظر کے حامل ہوں۔

سرکاری ملازمتوں کے لیے بہترین امیدواروں کے انتخاب کا زبردست حامی اور اس حوالے سے ماڈل تیار کرنے کا سہرا جرمن ماہر عمرانیات میکس ویبر کے سر ہے۔ میکس ویبر کا انتقال ۱۹۲۰ء میں ہوا۔ میکس ویبر نے ایک ایسی بیورو کریسی کا تصور پیش کیا، جس میں بھرتی انتہائی سخت اور غیر لچکدار طریق کار کے تحت ہو اور جو اس طریق کار کے تحت منتخب ہوں ان کی ملازمت کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ پوری یکسوئی اور دل جمعی سے کام کرسکیں۔ میکس ویبر کا استدلال تھا کہ ایسا کرنے سے بیورو کریسی میں نا اہل اور من پسند افراد کو داخل کرنے کا رجحان دم توڑے گا اور کام کا معیار بھی بلند ہوگا۔

میکس ویبر نے میرٹ پر مشتمل جس نظام کی وکالت کی تھی اس کے کارگر ہونے کے بہت سے شواہد ملتے رہے ہیں۔ ۲۰۱۱ء میں یونیورسٹی آف گٹینبرگ کے وکٹر لیپیوئنٹ اور کارل ڈیرسٹارم اور لینڈ یونیورسٹی کے جین ٹیوریل نے تحقیق کے ذریعے یہ نکتہ بیان کیا کہ ۵۲ ممالک میں بدعنوانی اور سرکاری وسائل کی لوٹ کھسوٹ کا تعلق بنیادی طور پر نہ تو سول سروس کے پے اسکیل سے تھا اور نہ ہی اس بات سے کہ ملازمت کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ بیورو کریسی میں بھرتی کے وقت میرٹ کا سختی سے خیال رکھنا ہی بدعنوانی کی راہ میں دیوار کھڑی کرسکتا ہے۔ یہ نتیجہ بہت سے ممالک میں ترقی کے مختلف مراحل اور مختلف سیاسی نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا۔

میرٹ پر سرکاری ملازمتوں کا دیا جانا بہت سے دوسرے معاملات میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے مگر ترقی کی راہ تیزی سے ہموار ہوتی ہے۔ وکٹر لیپیوئنٹ نے صرف یورپ میں ۲۱۲ خطوں اور ممالک کے پروکیورمنٹ کنٹریکٹس کا جائزہ لیتے ہوئے ایک تحقیقی مقالے کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین اور افسران میرٹ کے اصولوں پر سختی سے عمل کرتے ہوئے بھرتی کیے گئے ہوں وہ خریداری کے معاملے میں ضرورت سے کچھ بھی زائد دینے کے لیے بہت مشکل سے راضی ہوتے ہیں۔ سرکاری وسائل کو کفایت شعاری سے خرچ کرنا اور کسی بھی چیز کی قیمت سے زیادہ ادا نہ کرنا ان کا وتیرہ ہوا کرتا ہے۔ میرٹ پر بھرتی کیے جانے والے اعلیٰ افسران سڑکوں، پُلوں اور عمارات کے ٹھیکوں کے لیے زائد ادائیگی پر یقین نہیں رکھتے۔ کسی بھی ٹھیکے کے لیے فنڈنگ کا تعین کرتے وقت وہ تمام حقائق کو ذہن نشین رکھتے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ سرکاری وسائل بلا ضرورت زائد نہ دیے جائیں۔ محققین کا اندازہ ہے کہ اگر یورپ میں ہر ملک اور ہر خطہ بیڈن ورٹمبرگ (جرمنی) کی طرح میرٹ کے اصولوں پر انتہائی سختی سے عمل کرے تو سالانہ کم و بیش ۲۲؍ ارب ڈالر تک کی بچت ممکن ہوسکتی ہے۔ یونیورسٹی آف برکلے کیلیفورنیا کے پیٹر ایوانز اور یونیورسٹی آف سان ڈیاگو کے جیمز راچ نے ایک تحقیقی مقالہ میں بتایا ہے کہ بہت سے پس ماندہ اور غریب ممالک میں جب سرکاری بھرتیاں میرٹ کی بنیاد پر کی جاتی ہیں اور ترقیاں بھی میرٹ ہی کی بنیاد پر دی جاتی ہیں تب ترقی کی رفتار تیز ہوجاتی ہے، معیشت تیزی سے پنپنے لگتی ہے اور عوام کا معیارِ زندگی بلند تر ہونے لگتا ہے۔

ایک بڑی مصیبت یا بدنصیبی یہ ہے کہ بعض ممالک سرکاری بھرتیوں کے لیے غیر لچکدار اصول اپناتے ہوئے امتحانات تو لیتے ہیں مگر ان امتحابات میں امیدواروں سے قطعی غیر متعلق سوال کیے جاتے ہیں۔ مثلاً بھارت میں مقابلے کے امتحانات میں امیدواروں سے بھارت کی تاریخ سے متعلق بہت سے غیر اہم سوال پوچھے جاتے ہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیدواروں سے ان کی قابلیت کے مطابق اور ملازمت کے لیے مطلوبہ اہلیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے۔ اگر کوئی معلومات عامہ کے حوالے سے غیر معمولی اہلیت کا حامل ہو مگر اپنے کام کے بارے میں کم ہی جانتا ہو تو اس کی بھرتی سرکاری ادارے کے لیے کچھ خاص کارگر ثابت نہ ہوگی۔ بہت سے ممالک میں بیورو کریسی کے لیے بھرتی کے موقع پر میرٹ کا خیال تو رکھا جاتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ ترقی اسی کی ہوتی ہے جو حکمراں جماعت کا پسندیدہ ہو۔ اٹلی، یونان اور اسپین میں خاصی بند بیورو کریسی پائی جاتی ہے، جس میں تبادلوں اور ترقی کے لیے وہی اصول اپنایا جاتا ہے جو بہت سے پس ماندہ ممالک کا وتیرہ ہے یعنی سیاسی سرپرستی۔

مشرقی یورپ کے متعدد ممالک میں معاملات بگڑ رہے ہیں۔ ہنگری کے دارالحکومت بڈاپسٹ کے انسٹی ٹیوٹ آف لیگل اسٹڈیز کے گیورگی گیڈسچیک کہتے ہیں کہ قانون اور اس پر عمل کے درمیان خلا بڑھتا ہی جارہا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کے لیے بھرتی پر مامور خود مختار ادارے اپنا کام عمدگی سے نہیں کر رہے۔ سیاسی دباؤ معاملات کو بگاڑ رہا ہے۔ بیورو کریسی میں بڑے عہدوں پر انہیں تعینات کیا جارہا ہے، جو کسی نہ کسی بڑی شخصیت کے حمایت یافتہ ہوں یا پھر جو متعلقہ حلقوں کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہوسکتے ہوں۔ کارل ڈیرسٹارم کہتے ہیں کہ یورپ میں ترقی اور تعاون کی تنظیم (او ای سی ڈی) کے بہت سے ارکان، یعنی انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں صورت حال کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا ہے کہ ۱۹۸۰ء کے عشرے سے اب تک انتخابات کے بعد اعلیٰ افسران کے تبادلوں کا رجحان تیزی سے پروان چڑھتا گیا ہے۔

گلوبل انٹیگریٹی کا کہنا ہے کہ افریقا کے ۵۴ میں سے ۴۳ ممالک میں سرکاری بھرتیوں کے حوالے سے سخت قوانین موجود ہیں، مگر عمل صرف بوٹسوانا میں کیا جاتا ہے۔ عالمی بینک کے وویک شری واستو کہتے ہیں کہ افریقا کے بیشتر پسماندہ ممالک نے میکس ویبر کا تجویز کردہ میریٹوکریٹک سسٹم اپنا تو لیا ہے مگر اسے حقیقی انداز سے نافذ کرنے کی اہلیت ان میں نہیں۔ بعض افریقی ممالک سے کہا گیا کہ وہ اپنا بیورو کریٹک نظام ڈنمارک کی طرز کا بنائیں۔ انہوں نے ایسا کیا مگر کچھ بھی تبدیل نہ ہوا۔ کسی نظام کو متعارف کرانے اور رائج کرنے میں بہت فرق ہے۔ صرف زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا۔

اب دنیا بھر میں سرکاری ملازمتوں پر شدید تنقید کی جارہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو آسانی سے برطرف نہیں کیا جاتا۔ ان کی بھرتی کا نظام برائے نام بھی پیچیدہ نہیں مگر برطرفی کا نظام بہت پیچیدہ ہے۔ جب سرکاری ملازمین کی ملازمت کو مکمل تحفظ دینے کا نظریہ اپنایا گیا تھا تب غایت یہ تھی کہ وہ کسی بھی طرح کے دباؤ کے بغیر کام کریں اور کسی بھی لمحے انہیں یہ خوف لاحق نہ ہو کہ سیاسی اور دیگر بنیادوں پر مداخلت کرنے والے انہیں برطرف کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔ مگر بیورو کریٹس اور عام سرکاری ملازمین کو مکمل جاب گارنٹی دینا اب تنقید کا نشانہ بن رہا ہے۔ سبب اس کا یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کو جب ملازمت جانے کا خوف لاحق نہیں ہوتا تو وہ یکسوئی اور دل جمعی سے کام نہیں کرتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح دفتری اوقات مکمل کیے جائیں اور گھر کی راہ لی جائے۔ بیشتر ترقی پذیر اور پس ماندہ ممالک میں سرکاری ملازمین کا یہی وتیرہ ہے کہ کام نہ کیا جائے۔ لوگ سرکاری ملازمتوں کو اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ بہت سے ترقی پذیر اور پس ماندہ ممالک میں سرکاری ملازمت پانے کے بعد نوجوان ایسے لاپروا ہوجاتے ہیں کہ وہ لوگ کڑھتے ہی رہتے ہیں جو غیر سرکاری ملازمین کی حیثیت سے رات دن کام کرتے رہنے پر مجبور ہیں۔ بیشتر پس ماندہ ممالک میں آج بھی سرکاری ملازمت کام نہ کرنے کی بہترین صورت تصور کی جاتی ہے۔ لوگ ہفتوں بلکہ مہینوں دفتر سے غیر حاضر رہتے ہیں مگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ سب ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے رہتے ہیں۔

اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرسکتا کہ سرکاری ملازمین اور بالخصوص بیورو کریٹس کی نوکری مشکل سے مشکل تر ہوتی جارہی ہے۔ بڑے پیمانے پر اعداد و شمار کا تجزیہ، بڑے سرکاری منصوبوں کی فزیبیلیٹی تیار کرنا اور آؤٹ سورسنگ کے لیے دستاویزات کو حتمی شکل دینا غیر معمولی حد تک پیچیدہ عمل ہے۔ پسماندہ ممالک میں سرکاری وسائل پر بُری نظر رکھنے والے سیاست دانوں کو قومی خزانے سے دور رکھنے کی یہی قیمت ہے جو عشروں سے ادا کی جارہی ہے۔ گڈ گورننس والے ممالک اس صورت حال کا سامنا کرتے ہوئے خالص میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں یقینی بناسکتے ہیں اور بنا رہے ہیں۔

غیر جانبدار ماہرین کی طرف سے دنیا بھر کی بیورو کریسی کے موازنے اور تجزیے پر مبنی دی کوالٹی آف گورنمنٹ سروے رپورٹ کا کہنا ہے کہ بہت سے ممالک اپنی بیورو کریسی میں باہر سے ماہرین کو لاتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ ان میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے۔ کسی بیرونی ماہر کو سرکاری مشینری کا حصہ بناتے وقت بھی میرٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔

کنسلٹنسی فرم بی سی جی کے ایگنیز آدیئر کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں سول سروس کی بھرتیوں کا بحران تیزی سے سر اٹھا رہا ہے۔ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں اعلیٰ افسران کی اکثریت کی عمریں پچاس سال سے زائد ہوچکی ہیں۔ امریکا میں ۶۰ فیصد سے زائد سینئر فیڈرل بیورو کریٹس بہت جلد ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے والے ہیں۔ بجٹ کو متوازن رکھنے کی کوشش نے سرکاری بھرتیوں کے عمل کو مزید پیچیدہ کردیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں یہ سب کچھ اور بھی مشکل ہوگیا ہے۔ سرکاری ملازمین کو دی جانے والی سہولتوں پر عوام اعتراض کرتے ہیں۔اگر اس بحران کو بہتر انداز سے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو ترقی پذیر ممالک کی طرح ترقی یافتہ ممالک میں بھی سرکاری بھرتیاں غیر متوازن ہوجائیں گی، جو سرکاری مشینری اور معاشرے کے لیے انتہائی پریشان کن ثابت ہوں گی۔

(ترجمہ: محمد ابراہیم خان)

“Civil servants: Mandarin lessons”.

(“The Economist”. March 12, 2016) -

غیرت کی عمرانیاتی تشریح، اسلام اور سیکولرزم – ذیشان وڑائچ

کبھی کبھی غیرت کے نام پر قتل کے واقعات سننے میں آتے ہیں تو میڈیا میں غیرت کی حقیقت اور سماج پر اس کے اثرات کو نظر انداز کر کے عجیب و غریب قسم کی بحثیں شروع ہوجاتی ہیں. ان بحثوں میں سیکولر نظریے کے تحت ان واقعات کا تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس معاملے میں اسلام کو ایک فریق بنا کر کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی وجہ سے ضرورت محسوس ہوئی کہ غیرت کی عمرانیاتی تشریح پر کچھ تحریر کیا جائے۔

اگر ہم معاشرتی رویے پر نظر ڈالیں تو مرد میں اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کے معاملے میں کچھ باتوں پر شدید طیش اور ناپسندیدگی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جسے عرف عام میں غیرت کہا جاتا ہے، اور کچھ معاملوں میں مرد اتنا طیش میں آتا ہے یا اتنی شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. جو لوگ مشرقی معاشروں کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے “غیرت” نام کی کسی چیز کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. جو لوگ مشرقی معاشروں کو سمجھتے ہیں لیکن ہر چیز کو مغرب کی عینک سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کیفیت پر عجیب و غریب اور غیر منصفانہ تنقید کرتے ہیں۔

مشرقی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ خاندانی نظام پر کھڑا ہے. مشرق میں جس قسم کا خاندان پایا جاتا ہے، اس میں مرد چھوٹوں اور عورتوں کی پوری ذمہ داری لیتا ہے جس میں ان کی کھانے پینے، رہائش، کپڑے، گھر بسانے اور دوسرے بہت سارے لوازمات کی ذمہ داری شامل ہے۔ عورتوں کے بارے میں اس قسم کی ذمہ داری لینے کے لیے مرد کے اندر ایک شدید قسم کا احساس بھی پایا جاتا ہے جسے آپ قابضیت (Possessiveness) یا محافظت (protectiveness) کہہ سکتے ہیں. یہ احساس ایک طرف شدید قسم کی اپنائیت اور ذمہ داری لیے ہوئے ہوتا ہے تو دوسری طرف حاکمیت کے بھی شدید احساس کے ساتھ ہوتا ہے. یہ حاکمیت کا احساس اپنائیت اور ذمہ داری کے احساس کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر آپ حاکمیت کے اس احساس کو نکالنا چاہیں گے تو اپنائیت اور ذمہ داری کے احساس میں بھی اسی نسبت سے کمی ہونی شروع ہوجائے گی

اس اعتبار سے ہمارے نزدیک لفط “غیرت” کا اگر کوئی قریب ترین انگریزی ترجمہ ہوگا تو وہ Possessiveness ہی ہوسکتا ہے۔ یہ غیرت کچھ لوازمات کا تقاضا کرتی ہے جس کے ٹوٹنے کی صورت میں مرد اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، اس لیے لفظ غیرت اور عزت (Honor) ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس بنا پر غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کو انگریزی میں آنر کلنگ کہتے ہیں۔

اس غیرت نامی شے کے ممکنہ لوازمات کچھ یوں ہوتے ہیں۔

ایک مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کا حسن جس میں اس کی جسمانی خوبصورتی، ادائیں، انداز دلربائی، اپنائیت، آواز کا لوچ، زیب و زینت سے استفادے کا حق صرف اسے حاصل ہے اور کوئی اور مرد جنسی طرز پر اس کے حسن اور لوازمات حسن سے لطف اندوز نہیں ہوسکتا۔ مغرب میں اس قسم کی غیرت کی بہت ہی ہلکی قسم پائی جاتی ہے جس میں مرد عورت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ کسی سے جنسی تعلقات قائم نہیں کرے گی، یا اس کی بیوی کسی دوسرے مرد سے ایسی واضح حرکت نہیں کرے گی جو جنسی تلذذ یا فحاشی کی نوع میں شامل ہے. یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ بوسہ دینا، گلے لگانا یا خاص مواقع پر لپٹ جانا جنسی عمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ گرم جوشی اور جنسی عمل میں کبھی کبھی باریک سا فرق ہوتا ہے. ایک مغربی مرد سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی پر اس معاملے میں سختی نہ کرے۔

ایک مرد کو جب ماں کی گالی دی جاتی ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کا کسی اور مرد سے جنسی تعلق رہا ہے تو بھی مرد کے اندر شدید قسم کی غیرت کا احساس پیدا ہوتا ہے. یہ گالی دراصل اس کے خاندانی پندار پر بہت بڑا وار ہوتا ہے. اس کی ماں کا خائن ہونا دراصل اس مرد اور اس کے اپنے بھائی بہنوں کی ولدیت پر ہی سوال کھڑا کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کے باپ کی بے عزتی کا بھی احساس پیدا کرتا ہے. اور ایک خاندانی نظام میں ماں کی جو اساسی اہمیت ہے اس کی وجہ سے خاندان کی بنیاد پر ہی حملہ تصور ہوتا ہے. اس لیے کسی کی ماں کے کردار پر حملہ انتہائی شدید قسم کا حملہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ہر مرد شدید قسم کی غیرت کا اظہار کرتا ہے.

اپنی بہن اور بیٹی کے معاملے میں مرد اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے کہ عورت ہونے کے ناتے اس کا گھر بس جائے، اور اس کے گھر بسنے کے معاملے میں جس قسم کی بھی رکاوٹ پیدا ہو، اسے دور کرنے کا باعث بنے. مرد اور عورت کے درمیان فطری طور پر کشش پائی جاتی ہے۔ عورت بھی جب جوانی کے قریب پہنچتی ہے تو اس کے اندر فطری طور پر جنسی جذبہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ ہی اس کے اندر کسی کو اپنانے، محبت کرنے اور ایک مرد سے اپنی تحسین یا Admire کرانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ فطری شرم و حیا مشرقی عورت کو ایک خاص حد پار کرنے نہیں دیتی. ایسے میں مرد اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اس کی بہن یا بیٹی کے یہ جذبات ایک خاندانی نظام بنانے میں تو کام آئیں لیکن عورت کے ان جذبات سے فائدہ اٹھا کر کوئی مرد اس کے جسم کا استحصال نہ کرے. عورت کے اندر جنسیت اور محبت کے یہ جذبات کچھ کیمیائی ہارمونز اور نفسیاتی تقاضوں کے تحت پائے جاتے ہیں جو کہ ایک فطری حیاتیاتی عمل ہے. اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان جذبات کو امانت سمجھ کر انسان کی حیاتیاتی شخصیت اور سماجی شخصیت میں ہم آہنگی پیدا کی جائے. بالفاظ دیگر لڑکی کے بھائیوں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لڑکی اپنی نادانی اور جذباتی اکساؤوں کے زور پر بغیر کسی عہد و پیمان اور معاشرتی بندھن کے اپنے ان جذبات اور اپنے جسم کو کسی مرد کے حوالے نہ کرے۔جب ایک عورت بغیر شادی کے اپنی نسوانی شخصیت کو کسی مرد کی تسکین کا ذریعہ بناتی ہے اور خود بھی اس سے تلذذ حاصل کرتی ہے تو اس وقت صرف اس کی حیاتیاتی یا حیوانی شخصیت متحرک ہوتی ہے. ایک بھائی یا باپ کے لیے یہ انتہائی شرمناک ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کی بہن یا بیٹی کو بغیر سماجی بندھن اور گھربسانے کے پورے انتظام کے بغیر صرف جسمانی لذت اور ہوس کے لیے استعمال کیا گیا. اس سلسلے میں اگر گھر کی ہی بچی اپنے سرپرستوں کے اعتماد کو دھوکہ دے کر خود اپنے آپ کو اس سطح تک گرادیتی ہے تو اس بچی پر طیش کھانا ایک فطری بات ہے۔

یہی چیز ایک اور سطح پر پائی جاتی ہے. گھر کے مرد اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں کہ ناتجربہ کاری اور عمر کے تقاضے کے تحت کہیں عورت ایسے مرد سے جذباتی وابستگی نہ پیدا کرے جو اخلاقی، معاشرتی یا معاشی اعتبار سے اس کی ازدواجی زندگی کے لیے غیر مناسب ہو. اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی صورت حال پیدا نہ ہوجائے کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی ضد کرنے لگے. یہاں پر اگرچہ لڑکی اپنے آپ کو جنسی سطح تک نہیں گراتی ہے لیکن اس کے اندر پیدا ہونے والے جذبات خود اس کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر کے مرد اس معاملے میں بھی اپنی انا قائم رکھتے ہیں۔

اس سلسلے میں ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا جس طرح عورت کے معاملے میں مرد کو غیرت آتی ہے اسی طرح عورتوں کو مردوں کے معاملے میں غیرت کیوں نہیں آنی چاہیے؟ ویسے ہر مشرقی معاشرے کی عورت اور مرد کو اس سوال کی لغویت کا اندازہ ہے لیکن پھر بھی وضاحت کے لیے کچھ عرض کرتے ہیں۔

اول یہ کہ ایک مشرقی اور مسلمان معاشرے میں خاندان کو چلانے اور سنبھالنے کے سلسلے میں عورت اور مرد کا کردار الگ ہوتا ہے. چونکہ غیرت کا معاملہ خاندانی نظام سے متعلق ہے اس لیے اس معاملے میں عورت اور مرد کے احساسات کو ملانا انتہائی لغو ہے. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی مرد سے بھی عورت میں پائی جانے والی شرم و حیا کا مطالبہ کر ڈالے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جنسی نفسیات سے بھی متعلق ہے. جنسیت کے معاملے میں مرد اور عورت کی نفسیات میں بڑا فرق ہوتا ہے اور اب تک مغرب میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس سے اس کی توثیق ہوتی ہے. اگرچہ اس قسم کی چیزوں کے ریسرچ کی ضرورت نہیں ہوتی. مرد اور عورت کی جنسی نفسیات کے درمیان پائے جانے والے فرق پر اچھا خاصا مواد لکھا جاسکتا ہے لیکن یہ مضمون اس موضوع کا متحمل نہیں ہوسکتا۔

تیسرے یہ کہ کسی قسم کے جنسی تعلق کی صورت میں حاملہ ہونے اور اس کے جسمانی، نفسیاتی اور سماجی نتائج عورت اور اس کے خاندان کو بھگتنے پڑتے ہیں نہ کہ مرد کو۔

ان وجوہات کی بنا پر غیرت کے معاملے میں مرد اور عورت کے کردار کو مماثل گرداننا انتہائی لغو بات ہے.

اوپر بیان کردہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی غیرت کی ایک عمرانیاتی تشریح ہے.

لیکن ایسی چیزوں میں توازن رکھنا بھی آسان نہیں ہے۔غیرت کے نام پر بات اس سے بھی آگے نکل جاتی ہے. معاشرتی سطح پر عورت کو اس شر سے بچانے کے لیے جو انتظام ہے اس میں پردہ، مرد اور عورت کے اختلاط کا نہ ہونا جیسے انتظامات ہوتے تھے. لیکن یہ معاملہ پابندیوں سے مکمل طور پر قابو میں کبھی نہیں آیا اور آج کے دور میں اتنا اختلاط ہوتا ہے کہ اسے پابندیوں کے ذریعے قابو کرنا تقریباً ناممکن ہے. دوسری طرف مرد حضرات غیرت مندی کی حکمت کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے ایسے معاملوں کوصرف اپنی انا اور پندار کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. کچھ استثنائی صورتیں تو بنیں گی، جب ایسا ہوگا کہ نامحرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان اس قسم کا تعلق بن جائے. اب مسئلہ ان استثناءات سے نمٹنے کا ہے. جب مرد ایسی صورت حال کا سامنا کرتا ہے تو اپنی انا اور پندار کے چکر میں جس ردعمل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کبھی غیر دانشمندانہ اور کبھی متشددانہ اور غیر اخلاقی ہوتا ہے.اگر معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اعتبار سے لڑکا مناسب بھی ہو تو بھی صرف اپنی انا کی خاطر لڑکی کی زندگی برباد کرنے پر تل جاتا ہے جس کی وجہ سے نوجوانوں کی منہ زور جوانی کا مقابلہ نہیں کرپاتا اور مزید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

اس سلسلے کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوجاتی ہے تو اس حادثہ کا سماجی اظہار “عزت لٹ گئی” جیسے الفاظ سے ہوتا ہے. اور پھر اس بچی کے وجود کو خاندان کے لیےکلنک کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کا اچھے گھرانے میں رشتہ ہونا مشکل ہوجاتا ہے. گویا کہ وہ صرف ایک جسم تھی اور چونکہ اس کے جسم کو کسی نے اپنی ہوس سے آلودہ کردیا تو اب اس کی کوئی عزت نہیں رہ گئی. حالانکہ اس قسم کی زیادتی میں بچی کی کوئی اخلاقی غلطی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک طرح کی بے معنی غیرت ہے

غیرت اسلامی نکتہ نظر سے:

اسلام چونکہ خاندانی معاشرت کی تشکیل کا حامی ہے اور زنا و بے حیائی کے سخت خلاف ہے، اس لیے غیرت کا یہ احساس اسلام سے کسی حد تک ہم آہنگ ہے. جس طرح عورتوں کے اندر پائی جانے والی فطری شرم و حیا کچھ اسلامی مقاصد میں معاون ہے بالکل اسی طرح مردوں میں پائی جانے والی غیرت بھی کچھ اسلامی مقاصد میں معاون ہے، بلکہ دیکھا جائے تو مردوں کی غیرت دراصل نسوانی شرم و حیا کا ہی مردانہ اظہار ہے، لیکن بہرحال اسلام کسی بھی معاملے میں افراط و تفریط کا قائل نہیں ہے، اس لیے بے لگام اور لامحدود قسم کے غیرت کے جذبے کو اسلام کے مطابق نہیں سمجھا جاسکتا. اسلام میں اخلاقیات، قوانین اور حقوق کا ایک پورا نظام موجود ہے، غیرت کا یہ جذبہ ان میں سے کسی بھی چیز کا اسقاط نہیں کرتا.

غیرت کے نام پر قتل اسلامی نکتہ نظر سے ایک قتل ہی ہے اور دنیوی اعتبار سے اس کی سزا قتل کی ہی سزا ہے اور اللہ کے نزدیک اس گناہ کی حیثیت وہی ہے جو کہ ایک قتل مؤمن کی بیان کی گئی ہے. مسلمان معاشرے میں غیرت کے نام پر جو بچی قتل ہوتی ہے وہ مسلمان ہی ہوتی ہے، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا ہوتا اور نہ اس کا جرم اس حیثیت کا ہوتا ہے جسے زمین میں فساد تعبیر کیا جائے. اور اگر بالفرض ایسے کسی معاملے میں زنا جیسا قبیح عمل سرزد ہوجائے تو بھی زنا کو باقاعدہ گواہوں کے ذریعے سے ثابت کیا جانا چاہیے اور یہ سب کچھ عدالت میں کیا جانا چاہیے۔ اور اگر زنا بھی ثابت ہوجائے تو چونکہ اس قسم کی حرکت غیر شادی شدہ لڑکے یا لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے اس لیے اس کی سزا بھی سو کوڑے ہے نہ کہ قتل. اسلام کے ساتھ غیرت کے تصور کی ہم آہنگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اس بارے میں قتل مؤمن جیسے قبیح ترین گناہ کا روادار ہو ۔

بلا کسی شرعی وجہ کے لڑکی یا لڑکے کی شادی میں تاخیر کرنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور انہیں شادی سے روکنا ایک بہت بڑی زیادتی ہے. معاشرے میں خاندانی تفاخر کی وجہ سے لڑکی کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے یا شادی کی ہی نہیں جاتی. جائیداد دینے کے اسلامی حق کو روکنے کے لیے لڑکی کو عمر بھر کنواری رکھنے کی شکلیں پائی جاتی ہیں. اس کے نتیجہ میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جس سے مرد کی غیرت طیش میں آئے تو اس قسم کی غیرت کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایسی غیرت ہے جس میں اپنے گھر کی بچی کےساتھ محبت، اپنائیت اور ذمہ داری کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا. یہ خالص جاہلانہ قسم کی غیرت ہے.

اسلامی ماحول فراہم کرنے اور مرد و زن کے اختلاط کو روکنے کی پوری کوشش کے باوجود کبھی کبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ منہ زور جوانی اپنا راستہ نکال لیتی ہے اور لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی محبت کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محبت کا ہوجانا ایک حیاتیاتی اور نفسیاتی حقیقت ہے اور اس محبت کا کسی ذہن پر حاوی ہونے میں ان کے ارادے سے زیادہ عمر کی نفسیات اور جسم میں خارج ہونے والے ہارمونز کا کردار ہوتا ہے. باغیرت مردوں کو چاہیے کہ ایسی صورت حال کو صرف اپنی انا اور پندار کے نکتہ نظر سے نہ دیکھیں اور صورت حال کا صحیح تجزیہ کریں. اگر رشتہ مناسب ہو تو پھر صرف اپنی انا کی خاطر اپنی لڑکی کو جذباتی اور ذہنی اذیت دینے کے بجائے متوازن رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس قسم کی صورت حال کی وجہ سے اپنی اولاد یا اپنی بہن کو دشمن سمجھنے کے بجائے خیرخواہی کے جذبے سے فیصلے کرنے چاہییں چاہے اس سے مردانہ پندار کو ٹھیس پہنچے۔اس بارے میں اسلامی قانون پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام قریبی رشتہ دار کو ولی قرار دیتا ہے اور ولی کو قاتل کے معاف کرنے کا اختیار ہوتا ہے. چونکہ یہ قتل خاندان کے ہی کسی فرد کی طرف سے ہوتا ہے اس لیے ولی کی معافی کی وجہ سے قاتل صاف بچ جاتا ہے. اس طرح اسلامی قانون کی وجہ سے غیرت کے نام پر قتل کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ ایک جائز اعتراض ہے، لیکن اسلام میں ہمیں ایسی نظیریں ملتی ہیں کہ اگر کوئی قوانین کو اسلامی سپرٹ کے خلاف استعمال کرے تو حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کر کے اس قسم کے غلط استعمال کو روک سکتی ہے. اسی وجہ سے اسلامی نظریاتی کونسل کے مولانا شیرانی نے یہ تجویز دی تھی کہ غیرت کے نام پر قتل کی صورت میں ریاست خود ولی بننے کا اختیار رکھتی ہے.

ایسا حادثہ جس میں کسی عورت کی “آبرو ریزی” ہوتی ہے، اسلامی نکتہ نظر سے اس سے عورت کی عصمت، عفت اور پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اسی طرح پاکیزہ ہے جس طرح اس زیادتی سے پہلے تھی. جو زنا کرتا ہے وہ قصور وار ہوتا ہے، اگر کوئی عورت کسی مرد کی ہوس و زیادتی کا شکار ہوجائے تو وہ قابل رحم ہے نہ کہ اس سے نفرت کی جائے. لیکن پورے معاشرے کی اور خودعورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایسی پوزیشن میں نہ ڈالے جس کے نتیجے میں کوئی مرد عورت پر زیادتی کر سکے

غیرت پرسیکولر بیانیہ:

مغرب زدہ سیکولر فکر نے پچھلی آدھی صدی میں غیرت کے نام پر قتل کے ایشو پر اچھا خاصا مقدمہ کھڑا کیا ہے جو کہ مشرقی معاشرت کے بھی خلاف ہے اور دینی فکر کے بھی. سیکولرزم کے نزدیک فرد کی آزادی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور خاندان نام کے کسی ادارے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے غیرت نام کے کسی خاص جذبے کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے. اس لیے قتل کے کسی واقعے کو استعمال کرکے بے غیرتی کے مقدمے کو پروموٹ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوٹتا. ادھر مغرب سے آنے والے اعتراضات کی طرف نظر دوڑائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انہیں قتل پر اعتراض کے بجائے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آنر (Honor) جیسی چیز کے نام پر قتل کیسے ہوسکتا ہے. واضح ہو غیرت کے نام پر قتل کو انگریزی میں آنر کلنگ (Honor Killing) کہتے ہیں. ورنہ اگر صرف قتل جیسے جرم پر ہی اعتراض ہوتا تو مغربی ممالک خصوصاً امریکہ قتل جیسے جرم میں پاکستان سے بہت آگے ہے. وہاں پر اگر غیرت سے ملتی جلتی کوئی چیز پائی جاتی ہے تو صرف یہ ہے کہ کسی کی گرل فرینڈ جو کہ حقیقتاً سیکس پارٹنر ہوتی ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات بڑھاتی ہے جس کے نتیجہ میں بعض اوقات مرد کو غصہ آتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کم عمر بچی جو کہ اس ملک کے قانون کے مطابق رضامندی کی عمر (age of consent) تک نہیں پہنچی ہو، وہ کسی بالغ مرد کے ذریعے حاملہ ہوجائے تو اس بالغ مرد کے خلاف ریپ کا مقدمہ چلا کر اسے سزا دلائی جائے.

پاکستان کی سیکولر لابی قتل کو بہانہ بنا کر غیرت اور غیرت کے لوازمات کو ہی ختم کرنے کے درپے ہے. انہیں اس بات سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک خاندانی نظام ہے جو کہ کسی حد تک اسلام سے ہم آہنگ ہے اور اس نظام کے تحت ہی یہاں کا معاشرہ چلتا ہے. اس سلسلے میں پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کو ہی فریق بنا کر اسلام کو قاتل کی طرف اور خود کو مقتول کی طرف ظاہر کر کے خوب مظلومیت کا پراپیگنڈا کیا جائے حالانکہ ان کی اسی روش کی وجہ سے یہ مسائل حل ہونے کے بجائے اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔پاکستان میں ایسے پیچیدہ معاملوں کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ حکومت اسلامی ذہن کے لوگوں کو اعتماد میں لے کر قانون سازی کرے. لیکن جو کچھ نظر آتا ہے ہمیں نہیں لگتا ہے کہ پاکستان کی سیکولر لابی اس مسئلہ کو اصل میں حل کرنا چاہتی ہے. اگر یہ مسئلہ حل ہوجائے تو پھر پاکستانی معاشرے میں لڑنے کے لیے ایک ایشو کم ہوجائے گا جو کہ سیکولرزم کے جواز (legitimacy) کو مزید کم کر دے گا.

-

علامہ اقبال کا پیغام خودی – عمیر بخاری

علامہ اقبال کے نظریات، اشعار کی صورت میں پیغامات اور ان سب کے مطالب عام شخص کی سمجھ سے بالا ہیں۔ اقبال نے شاعری بحر اور وزن کی خوبصورتی پر داد وصول کرنے کے لیے نہیں کی ، بلکہ اقبال فرماتے ہیں: ’’میرا شاعری سے کوئی خاص رشتہ یا تعلق نہیں ، بس کچھ مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے اظہار کے لیے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کیا ہے۔‘‘

اقبال کا مقصد خاص اصلاح تھا۔ ان کی دور اندیشی اور باریک بینی میں امت محمدیہ ﷺ کے درد کا بیج بو دیا گیا تھا۔ اس درد نے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ’’پیغام خودی‘‘ لے کر اٹھے او رآخردم تک اس پیفام کومسلمانوں میں عام کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ مسلم نوجوان کو اسی پیغام کی طرف بلاتے رہے جس میں اس کی کامیابی کا راز مضمر تھا۔ خودی کیا ہے؟ میاں بشیر احمد کارنامئہ اسلام میں لکھتے ہیں:

’’اقبال کا خیال ہے کہ انسان ضبط نفس، اطاعت اور نیابت الہی کی تین منزلیں طے کرتا ہواخودی کی انتہائی منزل کو پہنچ جاتا ہے، تاہم ان منازل کے ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ ‘‘

اگر خودی کی ان تین منازل کو سمجھیں تو قرآن میں متعدد بار تقوی کا حکم ہے اور معیاری زندگی میں پرہیزگاری یعنی تقوی اقبال کے نزدیک ’’ضبط نفس‘‘ ہے۔ جب انسان تمام تر نفسانی خواہشات سے کنارہ کش ہو کر پرہیزگاری کی جانب آئے گا تو وہ مکمل دفاع کو یقینی بنا چکا ہوگا۔ اس کا ایک مظہر ہمیں جنگوں میں نظر آتا ہے۔ دو آرمڈ فورسز میدان جنگ میں برسر پیکار ہیں۔ ایک فورس نے دوسری پر حملہ کر دیا تو دوسری فورس جوابی کاروائی کے بجائے دفاع کو یقینی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جب دفاع مضبوط ہو جاتاہے اور قدم جم جاتے ہیں تو فتح کی طرف پیش قدمی ہونے لگتی ہے اور یلغار کا رخ بدل جاتا ہے۔

یوں لگتا ہے جیسے انسان نے یہ طریقہ جنگ فصلوں پر حملہ آور ہونے والے کیڑوں سے سیکھا ہو۔ اڑتے ہوئے فصلوں کی جانب آنے والے یہ کیڑے دو دستوں کی صورت میں صف بستہ ہوتے ہیں۔ دفاع پر مامور کیڑے حملہ آور کیڑوں کو اپنے حصار میں لیے ہوتے ہیں۔ جب کسانوں کی فوج کیڑوں کی فوج پر سپرے یا کسی دوائی سے حملہ کرتی ہے تو جواب میں دفاعی دستہ صرف دفاع کو یقینی بناتا ہے اور کامیابی کی صورت میں حملہ آوروں کو جگہ دیتا جاتا ہے۔ یوں حملہ آور آسانی سے ہدف کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔

بالکل اسی طرح اقبال کے نظریے کے مطابق جب انسان ضبط نفس کے ذریعے نفسانی، شہوانی اور شیطانی حملوں سے مکمل دفاع کو یقینی بنا لیتا ہے تو انسان ضبط نفس کی منزل طے کرتا ہوا مقام اطاعت پر پہنچ جاتا ہے۔اس مقام پر پہنچ کر وہ اطاعتِ خداوندی اور اطاعتِ رسول (طعیوااللہ واطیعوا الرسول )کو زاد راہ بنا لیتا ہے۔ فرائض و واجبات کی پابندی اور حرام و حلال میں تمیز کو شاملِ سرشت کرلینا اطاعت خداوندی ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سنن عادیہ اور سنن نبویہ دونوں شامل ہیں۔ اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول پر کامیابی انسان کو منزل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اور یوں انسان اپنی اصل کا نگہبان بھی بن جاتا ہے۔

انسان اس دنیا میں خدا تعالی کا نائب بن کر آیا۔ اس سے پہلے خلافت و نیابت کا تاج جنات کے سر پر تھا، مگر وہ فسادات میں حد سے تجاوز کر گئے اور ناکام رہے۔ پھر انسان کو یہ فرض سونپا گیا، چنانچہ جو بھی شخص اپنے اس منصب پر کما حقہ فائز ہونا چاہتا ہے اور اقبال کا شاہین بننا چاہتاہے اسے خود داری اپنانی پڑے گی،خود ہی کو خودی کا عملی نمونہ بنانا ہوگا۔ ایسا شخص جب ضبط نفس سے روح کی صفائی اور اطاعت سے جسم کو پرنور کر لیتا ہے تو وہ قلب و روح کو منور کرتا ہوا نائب کے منصب پر فائز ہو کر خودی کی انتہائی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ -

وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے – رشید احمد خورشید

”اے ایمان والو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ” (البقرۃ) ایمان اصل میں دل سے کسی چیز کو ماننے ، اس کا عقیدہ رکھنے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی چیز کا یقین بیٹھ جائے اور وہ دل سے جب کسی چیز کو تسلیم کرلے تو اس کے اثرات پھر اس کے پورے جسم اور اعضاء پر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے بجلی کی تار پڑی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ بجلی کی اس تار میں کرنٹ ہے تو آپ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب یقین اور اعتقاد تو آپ کے دل کا عمل ہے، لیکن اس کا اثر آپ کے جسم پر یہ ظاہر ہوا کہ اس یقین نے آپ کے ہاتھوں کو بجلی کی تار کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے کہ یہ بھی دل کا عمل ہے۔ انسان اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لائے۔ تمام آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کے آخری آسمانی کتاب ہونے پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر اور قبر، حشر اور روز جزاء وسزا پر ایمان لائے۔ ان ساری چیزوں پرایمان لانے کا کام دل کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایمان واقعی دل سے ہو تو پھر جسم بھی اسی ایمان کے مطابق چلتا ہے۔جسم کا ایمان کے مطابق چلنا ”اسلام” کہلاتا ہے۔ انسان کے ظاہر سے صادر ہونے والے اعمال کا نام ”اسلام” ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ اے ایمان والو! پورے پورے مسلمان ہوجاؤ!تو آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرو۔ اس لیے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو وہ خود ہی انسان کو اعمال پر آمادہ کردیتا ہے۔

”اے ایمان والو! پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ” (البقرۃ) ایمان اصل میں دل سے کسی چیز کو ماننے ، اس کا عقیدہ رکھنے اور اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے دل میں کسی چیز کا یقین بیٹھ جائے اور وہ دل سے جب کسی چیز کو تسلیم کرلے تو اس کے اثرات پھر اس کے پورے جسم اور اعضاء پر مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے سامنے بجلی کی تار پڑی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ بجلی کی اس تار میں کرنٹ ہے تو آپ کبھی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب یقین اور اعتقاد تو آپ کے دل کا عمل ہے، لیکن اس کا اثر آپ کے جسم پر یہ ظاہر ہوا کہ اس یقین نے آپ کے ہاتھوں کو بجلی کی تار کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ یہی معاملہ ایمان کا ہے کہ یہ بھی دل کا عمل ہے۔ انسان اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لائے۔ فرشتوں پر ایمان لائے۔ تمام آسمانی کتابوں اور قرآن کریم کے آخری آسمانی کتاب ہونے پر ایمان لائے اور اچھی بری تقدیر اور قبر، حشر اور روز جزاء وسزا پر ایمان لائے۔ ان ساری چیزوں پرایمان لانے کا کام دل کا ہوتا ہے، لیکن جب یہ ایمان واقعی دل سے ہو تو پھر جسم بھی اسی ایمان کے مطابق چلتا ہے۔جسم کا ایمان کے مطابق چلنا ”اسلام” کہلاتا ہے۔ انسان کے ظاہر سے صادر ہونے والے اعمال کا نام ”اسلام” ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اسی بات کا درس دے رہی ہے کہ اے ایمان والو! پورے پورے مسلمان ہوجاؤ!تو آسان الفاظ میں اگر ہم اس کو بیان کریں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی کرو۔ اس لیے کہ جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو وہ خود ہی انسان کو اعمال پر آمادہ کردیتا ہے۔انسان کو اللہ تعالی نے علم حاصل کرنے کے لیے پانچ حواس (Five Senses) دیے ہیں۔ آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ چیز کالی ہے یا سفید؟ یہ موبائل ہے یا کمپیوٹر؟ وغیرہ۔ اب جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں فوراآنکھ کا یہ حاسہ آپ کے دماغ کو سنگل دیتا ہے اور آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ”کان” کا ہے۔آپ کان کے ذریعے سنتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے کہ کوئی رو رہا ہے یا ہنس رہا ہے؟ کوئی مجھے بلارہا ہے یا مجھے اجازت دے رہا ہے؟ اسی طرح ”ناک” کے ذریعے آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ خوشبو ہے یا بدبو؟ ”زبان” کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی؟ نمکین ہے پھیکی؟ ”ہاتھ” کے ذریعے آپ کسی چیز کو مس کرتے اورچھوتے ہیں تو آپ کو پتا لگتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت؟ گرم ہے یا ٹھنڈی؟ اب یہ پانچوں حواس اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو زندگی دوبھر ہوجائے، لیکن اس کے باوجود ان میںسے ہر ایک کی اپنی ایک لمٹ اور حدود ہیں اور ہر ایک کا ایک مخصوص فنکشن اور کام ہے۔مثلا ہاتھ کے ذریعے اگر آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں تو آپ اسی حدود میں ٹچ کرسکتے ہیں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکے۔ اس سے آگے کی چیز کو آپ ٹچ نہیں کرسکتے۔ یہی معاملہ دیگر چار حواس ؛آنکھ، کان، ناک اور زبان کا ہے۔ اب کوئی بھی شخص آنکھ کو اس لیے فضول نہیں کہتا کہ یہ کیسی آنکھ ہے؟ یہ تو سنتی ہی نہیں؟ نہ ہی کوئی شخص کان کو برابھلا کہتا ہے کہ یہ کیسا کان ہوا جو سونگھتا نہیں؟ ظاہر ہے اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو لوگ اسے سمجھائیں گے کہ بھائی آنکھ کاکام یہ ہے اور کان کا یہ۔ اس لیے آپ اپنی بات پر نظر ثانی کرو۔

جب انسان کے ان پانچ حواس کی حدودکا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر ایک مقام ا یسا آتا ہے کہ ان پانچوں حواس سے اس چیز کا علم حاصل نہیں ہوتا، بلکہ یہ پانچوں حواس اس کے سامنے بے بس ہوجاتے ہیں۔ اس جگہ پھر ”عقل” کی نعمت کام آتی ہے۔ مثلا ایک کمپیوٹر آپ نے دیکھا تو آنکھ نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ کمپیوٹر ہے، لیکن اسی کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ جو سارے خیالات آتے ہیں کہ یہ کسی نے بنایا ہے؟ اس میں نہ جانے کون کون سے پرزے ہیں؟ پھر اس کمپیوٹر کا پورا استعمال یہ کام آپ اپنے عقل سے انجام دیتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر حاسہ اور ہر سینس کا اپنا کام ہے اور ہر ایک کی حدود بھی ہیں۔ پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں عقل بھی کام چھوڑدیتی ہے۔ وہاں پھر عقل کے ذریعے کسی چیز کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایسی جگہ پر عقل کا استعمال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے؟ اگر ایک چیز عقل کی حدود سے ماورا ہے اور آپ اس کو پھر بھی عقل کے پیمانے پرکھنے کی کوشش کررہے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی کہ آپ آنکھ سے سننے کا کام لینے کی کوشش کریں۔ جہاں پر عقل کی حدود ختم ہوتی ہیں وہاں سے ایک ساتویں نعمت کا آغازہوتا ہے جس کو ”وحی” کہتے ہیں۔ جو چیز عقل سے بھی سمجھ نہ آئے اس کی تعلیم دینے کے لیے پھر آسمان سے بھیجی گئی وحی رہنمائی کا کام دیتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ عقل سب کچھ نہیں، بلکہ کچھ کچھ ہے۔ لہذا دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے اگر ایک طرف دین کا حکم ہو اور دوسری طرف آپ کی عقل ہو اور وہ بات آپ کی عقل میں نہ آرہی ہو لیکن آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اسلام کا حکم ہے، ایسی صورت میں ایک مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کی بات مانے۔ جو رہنمائی اسے وحی نے دی ہے اس کو تسلیم کرے اور عقل کو یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے پس پشت ڈال دے کہ یہ عقل کا میدان ہی نہیں۔ اگر عقل اور دماغ سے ہی ہر چیز کا سمجھنا اور کائنات کے اس نظام کا چلنا ممکن ہوتا تو میرا رب کبھی سوالاکھ کم وبیش پیغمبر اس دنیامیں نہ بھیجتا۔ کبھی آسمان سے کتابیں اور صحائف نہ اترتیں۔ یہ ساری باتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وحی کے نور کے بغیر عقل گمراہ ہے۔ ہاں اسی عقل کو اگر وحی کی تابعداری اور اس کی خدمت کے لیے استعمال کیاجائے تو کیاہی بات ہے! قرآن کی اس آیت میں یہ حکم دیاگیا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوجاؤ! اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس اپنے آپ کو اسلامی احکامات کے مکمل تابع کردواور پورے کے پورے ان تعلیمات کے سامنے جھک جاؤ چاہے تمہاری عقل مانے یہ نہ مانے۔ اس لیے کہ ”اسلام” کا لفظی اور لغوی معنی ہے:” تابع فرمان ہونا، تابعدار ہوجانا، سرتسلیم خم کردینا”۔ قرآن کریم میں اسی مفہوم میں یہ لفظ کئی مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ یوں ”مسلم” کا مطلب ہے: اللہ کا تابعدار بندہ، اللہ کے احکامات کے سامنے سرتسلیم خم کردینے والا انسان۔

ان باتوںکے تناظر میں ہم اسلام کا مفہوم اجمالا یوں بیان کرسکتے ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں تابعداربننے کا نام اسلام ہے اور تفصیل میں جائیں تو اسلام کے پانچ شعبے ہیں: عقائد؛ مثلا: اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان۔عبادات؛ مثلا نماز، روزہ ۔ معاملات؛ مثلا: خریدوفروخت، مالی لین دین۔ معاشرت:مثلا؛ رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہا جائے؟ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھاجائے؟ اخلاقیات؛ مثلا حسد سے بچنا، تکبر سے اجتناب۔ ان پانچوں شعبوں میں مسلمان بننے کا مطالبہ کیاگیا ہے ہم سے۔آج کل عقلیت پسندی کا بہت زیادہ چرچا اور غوغا ہے۔ ہمارے بہت سے سادہ لوح مسلمان بعض مرتبہ اس غلط فہمی کا شکار ہوجاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اعمال وکردار میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری تفصیل سامنے ہو تو امید ہے کہ یہ غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی اور انسان اپنی عقل اور اپنی پوری سوچ، فہم وفراست کو پس پشت ڈال کر یہ دیکھے گا کہ اسلام کا حکم کیا ہے؟ مجھ سے میرے دین کا مطالبہ کیا ہے؟ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آجائے تو بس یہی اس آیت کی تفسیر ہے۔ یہ اس کا مفہوم بھی اور مدعا بھی، مضمون بھی ہے اور مقصود بھی۔

-

خرد کا نام جنوں – نسرین غوری

ہمارے معاشرے میں خاص کر شہری معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کا الزام خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر رکھ دیا جاتا ہے۔

ہمارے معاشرے میں خاص کر شہری معاشرے میں طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح کا الزام خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر رکھ دیا جاتا ہے۔

شادی ایک سماجی معاہدہ ہے۔ اور معاہدے دو یا زائد فریقوں کے درمیان برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں ورنہ وہ معاہدے نہیں سمجھوتے کہلاتے ہیں۔ لہذہ شادی بھی ایک ایسا ہی معاہدہ ہے جو ایک مرد اور ایک خاتون کے درمیان برابری کی بنیاد پر طے ہوتا ہے اور اسے برابری کی بنیاد پر ہی جاری رہنا چاہیے۔ لیکن برصغیر خصوصاً پاکستانی معاشرے میں یہ معاہدہ شاذ و نادر ہی برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہاں شادی دراصل شوہر کی ہوتی ہے۔یہ ایک یک طرفہ معاہدہ ہوتا ہے جس میں دوسرے فریق کا کام صرف پہلے فریق کا حکم بجالانا فرض کرلیا جاتا ہے۔ دوسرا فریق یعنی بیوی پہلے فریق یعنی شوہر کی

مرضی کے مطابق سانس لے گی، اس کے خاندان کی خدمت بجا لائے گی۔ اس کی جنسی ضروریات اس کی مرضی اور فریکوئنسی کے مطابق پوری کرے گی، اس کی اجازت سے لوگوں سے میل ملاقات کرے گی، اس کی مرضی اور اجازت کے مطابق ملازمت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ گویا اس کی اپنی کوئی شخصیت ، مرضی یا ضروریات نہیں ہیں۔

مرضی کے مطابق سانس لے گی، اس کے خاندان کی خدمت بجا لائے گی۔ اس کی جنسی ضروریات اس کی مرضی اور فریکوئنسی کے مطابق پوری کرے گی، اس کی اجازت سے لوگوں سے میل ملاقات کرے گی، اس کی مرضی اور اجازت کے مطابق ملازمت کرے گی یا نہیں کرے گی۔ گویا اس کی اپنی کوئی شخصیت ، مرضی یا ضروریات نہیں ہیں۔شادی جسے دراصل companionship یا ہمسفری ہونا چاہیے، ایک خوشی اور سکون دینے والے خاندان کی بنیاد ہونا چاہیے۔ دراصل آقا اور غلام کا رشتہ بنا دی گئی ہے جس میں غلام اگر آقا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ٹھیک ورنہ ۔۔ ۔ ارے بھائی اگر ایسا ہی ہے تو شادی کیوں کرتے ہو، ایک کتا پال لو، سارے حکم بجالائے گا ، ساتھ میں دم بھی ہلائے گا اور سامنے پیروں میں لوٹنیاں بھی لگائے گا۔

بہت ساری خواتین بلکہ خواتین کی اکثریت ایسی ہی شادی کے رشتے میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں ، جہاں خوشی اور سکون کے بجائے ناگواری اور بے سکونی ہے، خوف ہے، یا پھر انہیں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک بیوی کا یہی فرض ہے کہ وہ شوہر کے ساتھ ایک غلام کی سی زندگی گزارے سو وہ اسی حال میں مگن ہیں ، انہیں ادراک ہی نہیں کہ وہ ایک بیمار رشتے میں بندھی ہیں۔

اب اگر تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ خواتین اپنے آقاوں کی روش سے سمجھوتہ نہیں کرتیں اور ایک ناگوار ، غیر صحتمند رشتے سے الگ ہوجاتی ہیں تو یہ الزام ان کی تعلیم اور ملازمت پر رکھ دیا جاتا ہے۔ رائے عامہ ہمیشہ طاقتور اور اکثریت کے حق میں ہوتی ہے، سو جو طاقتور مردوں نے مشہور کردیا، عوام کی اکثریت نے بھی اسے من و عن قبول کرلیا۔

ایکسکیوزمی ۔ ۔ ۔

یہ خواتین کی تعلیم یا ملازمت نہیں ، مردوں کی فیوڈل نفسیات اور ان کی آقا بننے اور بنے رہنے کی خواہشات ہیں جو معاشرے میں طلاق کی شرح بڑھنے کی اصل وجوہات ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ کم از شہروں کی حد تک خواتین تعلیم اور ملازمت کے باعث ذہنی طور پر ترقی کر گئی ہیں لیکن مرد اپنی فیوڈل نفسیات کے باعث خواتین کو اپنے برابر یا کچھ معاملات میں اپنے سے بہتر قبول کرنے پر تیار نہیں۔ ایک تعلیم یافتہ بیوی گھریلو فیصلہ سازی میں رائے دینے سے نہیں ہچکچاتی، اور ایک ملازمت پیشہ بیوی خانگی معاملات میں صرف رائے ہی نہیں دیتی بلکہ فیصلہ بھی کرسکتی ہے اور کر بھی لیتی ہے ۔ یہ بیوی غلط بات برداشت کرنے کے بجائے منہ پر کہہ بھی دیتی ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں کہ صرف صنف کی بنیاد پر شوہر کو اپنا غلط بھی درست بنانے کا حق ہے۔ اور یہ بات شوہر حضرات سے برداشت نہیں ہو پاتی، نتیجہ روز روز کے جھگڑے، مار پیٹ تعلقات اس نہج پر لے آتے ہیں کہ تعلیم یافتہ اور ملازمت پیشہ بیوی کو علیحدگی کا فیصلہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیونکہ شادی بندہ کرتا ہے ایک باعزت ، پرسکون اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے۔ اور جب کسی رشتے میں یہ باقی نہیں رہتا تو ایسے بیمار ، کمزور اور ناخوشگوار تعلق سے لٹکے رہنےسے بہتر ہے کہ الگ ہوکر پرسکون زندگی گزاری جائے۔

جو خواتین کم تعلیم، کوئی اور معاشی سہارا نہ ہونے کے باعث، یا خاندانی /سماجی دبائو کے تحت ایسی ناخوشگوار شادی شدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہیں ان کی ذہنی اور نفسیاتی صحت کے ساتھ ساتھ انکی اولاد بھی اس صورت حال سے منفی طور پر متاثر ہوتی ہے۔ اور اگر ان خواتین کو بھی موقع یا سہارا ملے تو وہ بھی ایسے بیمار رشتے سے باہر نکلنے کو ترجیح دیں گی کہ بار بار رونے سے ایک بار رونا بہتر ہے۔

تو خواتین کی تعلیم اور ملازمت پر طلاق کا بوجھ رکھنے کے بجائے مردوں کو مورد الزام ٹھہرائییے جو خواتین کی تعلیم، ملازمت اور ذہنی ترقی سے مطابقت پیدا نہیں کرسکے، جو خاتون کو انسان کا درجہ نہیں دے سکے ، اور جو برابری کی بنیاد پر خاتون کو حیات میں برابر کا شریک نہیں کرسکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مرد اب اپنی سوچ کو ترقی دیں، خواتین کے بارے میں اپنی سوچ کو بدلیں، انہیں انسان سمجھیں، ان سے انسان والا سلوک کریں تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے۔ ایسا نہیں کہ معاشرے میں ایسے مرد نہیں ، ہیں لیکن بہت کم تعداد میں۔ اور ایسے مردوں کو یہ معاشرہ بہت آرام سے زن مرید کہہ کر فارغ ہوجاتا ہے۔

خدارا اس معاملے میں اسلام کو نہ گھسیٹ لائیے گا ، کیونکہ اسلام نے عورت کو جو حقوق اور آسانیاں دی ہیں وہ آپ خواتین کو اگلے ہزار سال تک نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے اس مضمون کو پاکستانی معاشرے میں رائج سماجی رویوں کی روشنی میں ہی پڑھ لیں۔ بڑی مہربانی ہوگی ۔

پی ایس: جس کو اس مضمون کا مرکزی خیال سمجھ نہ آئے وہ محض الفاظ کی پکڑ کرکے بحث و مباحثے سے گریز کرے۔

-

آئیے مسائل کے جوڑے بنائیں – حنا نرجس

1. آپ بلیک ٹی چھوڑ کر گرین ٹی کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ بلیک ٹی پی کر گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے

2. کوئی اچھی، شریف، پھرتیلی، سگھڑ، بس اپنے کام سے کام رکھنے والی، کم گو سی گھریلو ملازمہ/ملازم چاہیے آپ کو، مگر ان صفات کی حامل کوئی نہیں مل رہی/ رہا.

3. صبح شام کے اذکار کرنے میں باقاعدگی نہیں ہے. جب سب کے بیچ بیٹھے آپ اذکار کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار آپ کی توجہ بٹتی ہے یا کوئی بچہ بلا لیتا ہے.

4. اپنے وزن کے بارے میں آپ بہت حساس ہیں. ایک آدھ پاؤنڈ کا اضافہ بھی آپ کو پریشان کر دیتا ہے.

5. اگلے دن کا دودھ آنے کا ابھی وقت نہیں ہوتا اور پچھلا پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. احساس تب ہوتا ہے جب بچوں کو فروٹ، بادام یا کھجور شیک کے لیے دودھ کی ضرورت ہو اور پیکٹ والا دودھ (پاؤڈر/لیکویڈ) آپ کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہوں.

6. آپ روزانہ سوچتے ہیں کہ کپڑے رات کو ہی استری کر لوں گا/گی مگر تھکن اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہر رات یہ کام صبح پر ٹال دیتے ہیں.

7. واک کے فوائد آپ کو ازبر ہیں. صحن یا چھت پر واک کرنا آپ کو اچھا نہیں لگتا اور باہر کسی پارک وغیرہ میں جانے میں سستی ہو جاتی ہے یا کوئی آپ کو لے کر نہیں جاتا.

8. آپ جانتے ہیں کہ رات کو سورۃ ملک پڑھ کر سونا عذابِ قبر سے نجات کا باعث ہو گا مگر بستر پر لیٹتے ہی آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے.

اور… اور… اور…

اسی طرح کے بے شمار چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا آپ کو سارا دن رہتا ہے. دن اگلا شروع ہو جاتا ہے مگر مسائل وہی کے وہی اور وہیں کے وہیں

تو آئیے ان کی کل تعداد کو دو پر تقسیم کر کے آدھا کر لیتے ہیں.

مثال کے طور پر ایک اور پانچ کو دیکھیے. بلیک ٹی چھوڑ کر گرین پینا شروع کر دیں، سارا دن چائے میں استعمال(ضائع) ہونے والا دودھ بھی شیک کے لیے بچ جائے گا، دل گھبرانا بھی ختم اور وزن مناسب رکھنے میں بھی گرین ٹی سے جزوی طور پر مدد ملے گی.

مثال کے طور پر ایک اور پانچ کو دیکھیے. بلیک ٹی چھوڑ کر گرین پینا شروع کر دیں، سارا دن چائے میں استعمال(ضائع) ہونے والا دودھ بھی شیک کے لیے بچ جائے گا، دل گھبرانا بھی ختم اور وزن مناسب رکھنے میں بھی گرین ٹی سے جزوی طور پر مدد ملے گی. دو اور چار کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیے. جن بہترین صفات کی حامل ملازم/ملازمہ آپ کو درکار ہے، یقین جانیے وہ صفات صرف آپ ہی میں پائی جاتی ہیں. لہذا خود کام کریں، سمارٹ اور چاق و چوبند رہیں گے.

دو اور چار کو ایک دوسرے سے جوڑ کر دیکھیے. جن بہترین صفات کی حامل ملازم/ملازمہ آپ کو درکار ہے، یقین جانیے وہ صفات صرف آپ ہی میں پائی جاتی ہیں. لہذا خود کام کریں، سمارٹ اور چاق و چوبند رہیں گے. اب تین اور سات کو لے لیں. پارک میں جانے یا لے جائے جانے کا انتظار نہ کریں. دستیاب جگہ پر واک شروع کر دیں. چکر نہ گنیں بس گھڑی سے وقت دیکھ کر شروع کر دیں. ساتھ ساتھ اذکار کرتے رہیں. 20 منٹ میں دونوں کام ہو جائیں گے. دو وقت کے مسنون اذکار کے ساتھ دو وقت کی واک آپ کو روحانی اور جسمانی تازگی مہیا کرے گی.

اب تین اور سات کو لے لیں. پارک میں جانے یا لے جائے جانے کا انتظار نہ کریں. دستیاب جگہ پر واک شروع کر دیں. چکر نہ گنیں بس گھڑی سے وقت دیکھ کر شروع کر دیں. ساتھ ساتھ اذکار کرتے رہیں. 20 منٹ میں دونوں کام ہو جائیں گے. دو وقت کے مسنون اذکار کے ساتھ دو وقت کی واک آپ کو روحانی اور جسمانی تازگی مہیا کرے گی. چھ اور آٹھ کو بھی اکٹھا کر لیں. سورۃ ملک آپ کو ضرور زبانی یاد ہو گی، نہیں ہے تو روزانہ ایک ایک آیت کر کے اب کر لیجئے. رات کو کپڑے استری کرنے کے دوران آپ اس سورۃ کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. صبح کے لیے استری شدہ کپڑے اور تلاوت دونوں پرسکون نیند کی ضامن ہیں:)

چھ اور آٹھ کو بھی اکٹھا کر لیں. سورۃ ملک آپ کو ضرور زبانی یاد ہو گی، نہیں ہے تو روزانہ ایک ایک آیت کر کے اب کر لیجئے. رات کو کپڑے استری کرنے کے دوران آپ اس سورۃ کے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی آخری دو آیات اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. صبح کے لیے استری شدہ کپڑے اور تلاوت دونوں پرسکون نیند کی ضامن ہیں:)یہ تو تھیں چند مثالیں. آپ اپنے مسائل کی لسٹ بنا کر اسی طرح کے جوڑے تلاش کریں. افادہ عام کے لیے کمنٹس میں شیئر بھی کریں. اس طرز عمل سے مسائل ختم تو نہیں ہوں گے لیکن امیدِ واثق ہے کہ تعداد نصف رہ جائے گی!

-

مذہبی جماعتوں کے لیے عبدالستار ایدھی کی زندگی سے چار سبق – جاوید احمد ملک

ایسا کافی مشکل ہے کہ پاکستانی دایاں بازو اپنے فرقے سے باہر کسی اور شخصیت سے کچھ سیکھنے کی ضرورت محسوس کرے- جماعتی گروہ بندی اور ذاتی تعصبات سے اوپر اٹھ کر مشکل سے ہی کسی اور مکتبہ فکر کی اپنی جماعت کے اندر پذیرائی ہو پاتی ہے- اس کی ایک وجہ تو علمی اختلافات کی وہ تنگن��ا��ئی ہے جس میں جماعت اسلامی صرف مولانا مودودی صاحب کو، تنظیم اسلامی صرف ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور منہاج القرآن صرف طاہر القادری صاحب کو پڑھا کرتی ہے- دیوبندی کچھ وسیع المشرب ضرور ہیں، لیکن علمی کبر سے وہ بھی ماورا نہیں ہیں اور اکثر اپنے علم کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے میں اپنا تن من دھن لگانے کے ماہر ہیں- ان کو اس زعم سے ہی فراغت بھی کم ہوتی ہے کہ ان کے علماء بریلویوں اور اہلحدیث علماء سے علم اور سمجھ میں شاید کچھ زیادہ بہتر ہیں-ایسے میں عبدالستار ایدھی مذہبی لوگوں کو کہاں متاثر کرسکتے تھے- گفتار کے غازیوں کے لیے ایدھی شاید کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ لوگ جو بہرحال اس دنیا کے دکھوں میں کچھ کمی چاہتے ہیں، ان کے لیے ایدھی ایک روشن مثال کی طرح ہے جس سے سب کو لیکن خاص طور پر پاکستانی مذہبی سیاست کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے- میری نگاہ میں ایدھی صاحب کی زندگی میں سے کم از کم چار ایسے اسباق ہیں جو ان کو خاص طور پر یاد رکھنے چاہییں –

پہلا سبق، انسانیت سب سے پہلے

حالانکہ ہمارا دین اپنی اصل میں گلوبل اور یونیورسل ہے لیکن ہماری مذہبی جماعتوں کا پہلا مسئلہ گروہی مفاد کا تحفظ ہی رہتا ہے- اکثر کو تو برابری کی بنیاد پر کسی انٹرنیشنل کلچر میں رہنے کا نہ تجربہ ہے اور نہ ہنر – نتیجے کے طور پر ہمارے لوگ بیچارے اس مخمصے میں ہی رہتے ہیں کہ بغیر مسلمان کیے کسی غیر عقیدہ انسان کے ساتھ کیسے نمٹیں- ایدھی صاحب کو یہ مسئلہ نہ تھا – بغیر کسی الجھن کے وہ انسانیت کے نام پر سب کی مدد کیے چلے گئے۔ آج ہمارا سیاسی دایاں بازو اگر انسانیت کو بنیاد بنالے تو شاید ان کو دنیا میں کچھ غیر روایتی حلیف بھی مل جائیں اور اور ان کا فہم اسلام بھی ذرا سے گلوبل اور دنیا سے تال میل ملانے والا ہوجائے- ایدھی صاحب ہو سکتا ہے کچھ سوشلزم سے بھی متاثر ہوں جو کہ یوں بھی مولانا عبیداللہ سندھی سمجھتے تھے کہ اسلامی مزاج کے زیادہ قریب ہے لیکن جس صاف ذہن اور تندہی سے ایدھی صاحب نے کام کیا، وہ ہماری روایت میں سرکاری سرپرستی کے نہ ہوتے ہوئے شاید ہی کوئی اور کر پایا ہو- بلکہ کوئی بھی نہیں کر پایا –

دوسرا سبق، خدمت کے کام کے پیچھے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے

خدمت خلق اپنے آپ میں بھی ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے- اس لحاظ سے ایدھی صاحب ترکی کے فتح اللہ گولن کی خدمت تحریک سے کہیں آگے کھڑے نظر آتے ہیں جو آج کل طیب اردگان کی حکومت سے بری طرح برسر پیکار نظر آتے ہیں- پاکستان میں جماعت اسلامی کی الخدمت فاؤنڈیشن جو سراج الحق صاحب جیسے سیاسی ذہن رکھنے والے امیر کے لیے ایک مخمصہ سی ہی لگتی محسوس ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر قیمت پر اسمبلی میں اپنی تعداد بڑھانے پر مرتکز نظر آتے ہیں- حافظ سعید صاحب کی فلاحی تنظیم جماعۃ الدعوہ ان کی سیاسی حکمت عملی کا ایک اظہار ہی تو ہے – ایدھی ایک مختلف اور ارفع انسان تھے جن کے لیے ا نسانوں کی جان بچانا اور ان کی تکریم بذات خود ایک نظریے کا درجہ رکھتا تھا-

تیسرا سبق، خواتین کی شراکت اور شمولیت کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں حتیٰ کہ ویلفیئر بھی

مراکش کی عظیم ماہر بشریات ڈاکٹر فاطمہ مرنیسی کا خیال تھا کہ مسلمان معاشروں میں عورت کا محدود کردار ان مرد محدثین اور فقہا کی وجہ سے ہے جو عورتوں کے کردار کو شاید نادانستہ کم کرکے پیش کرتے رہے ہیں – جو بھی وجہ ہو یہ حقیقت ہے کہ مذہبی جماعتوں میں خواتین جلسوں میں محض حاضری بڑھانے کے لیے ہی آپاتی ہیں اور ان کا پالیسی میں کوئی رول نہیں ہو تا- ایدھی صاحب ان الجھنوں سے ماورا رہے – بلقیس ایدھی بالکل ایک عام پاکسانی ماں بہن کی مانند ہیں لیکن خدمت کے کاموں میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں- ہماری مذہبی جماعتیں جن کی اکثریت نے فاطمہ جناح کو ایک مرتبہ اپنا صدارتی امیدوار تک بنایا، بعد میں اپنی اس پوزیشن سے پیچھے چلی گئیں، بلکہ عورت کے مسئلے پر شرمسار سے دکھائی دیں – چہرے کا پردہ نہ کرنے والی خواتین کو کم ہی قیادت کے لیے جگہ دی جاتی ہے –

چوتھا سبق، انسانی حقوق پاکستانی قوانین سے متصادم نہیں

اپنے عمل سے تو ایدھی نے ثابت کیا انسانی حقوق کی بحالی کے لیے عملی کام کیسے کرتے ہیں- انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین ایک طویل مذاکرات کے بعد اسلامی ممالک کی مرضی سے طے پائے – اسلامی ممالک کے نامور سفیروں نے اقوام متحدہ میں اس طویل بحث کو اپنے کلچر اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں پرکھا اور منظور کیا – ایدھی صاحب نے بھی فکری طور پر انسانی حقوق کا دائرہ عمل ہی عملی طور پر برت کر دکھا دیا – ہماری مذہبی جماعتیں بھی انسانی حقوق کے فریم ورک سے اپنے لیے ایک نیا محاورہ اور انداز اختیار کرسکتی ہیں – امریکا میں سوڈانی نژاد انسانی حقوق اور اسلام کے پروفیسرعبدللہ اناایمی یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق اور اسلامی تعلیمات میں ایک عمدہ تال میل ہے اور اسے مزید مستحکم بنیادوں پر بھی قائم کیا جا سکتا ہے تاکہ مختلف تہذیبیں مل کر کم از کم حقوق کے معاملات میں ایک مشترکہ لائحہ عمل پر کام کرسکیں –

مذہبی جماعتیں کم ہی کسی سے سیکھنے پہ آمادہ ہو پاتی ہیں – تقویٰ کا کبر اور بات بات پر جذبات کا استعمال بھی اس میں رکاوٹ ہے لیکن ہمیں پہلے سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم سب ایک قوم بن کر آگے بڑھیں جیسا کہ اس دن ایدھی کے جنازے کے دن نظر آیا –

-

برہان وانی ،جذبہ حریت اور سیکولر انتہا پسندی – آصف محمود

برسوں قبل میں نے بھگت سنگھ کے جذبہ حریت کی تحسین میں کالم لکھا تو سیکولر احباب نے بہت سراہا۔ آج برہان وانی اٹھتی جوانیوں میں جذبہ حریت پر قربان ہوگیا تو سیکولر احباب پر سکوت مرگ طاری ہے۔ ایک حسرت ہی رہی کہ چی گویرا سے آن سانگ سوچی تک کے جذبہ حریت کی تحسین کرنے والے سیکولر حضرات کبھی تو ایک فقرہ سید علی گیلانی کی حریت پسندی کی تحسین میں بھی ادا کردیں ۔چی گویرا کے جذبہ حریت کے گن گانے والے احباب علی گیلانی کے جذبہ حریت کی تحسین میں دو لفظ ادا نہیں کرسکتے ۔

اس کریہہ تعصب کو کیا نام دیا جائے کہ جہاں کوئی مسلمان سامنے آتا ہے یہ لبرل حضرات اپنے ہی آدرشوں سے منکر ہوجاتے ہیں ۔ اسلام اور مسلمانوں سے اتنی نفرت اور اس پر یہ دعویٰ کہ صاحب ہم تو انسانیت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔

مکرر عرض ہے کہ سیکولرزم اہل مذہب کی نفرت میں پروان چڑھنے والی ایک بیمار کیفیت کا نام ہے۔

بعض اوقات تو واقعی دکھ کی کیفیات آن لیتی ہیں کہ ان احباب کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔

سوال یہ ہے کہ آ خر کس بنیاد پر چی گویرا ما آن سانگ سوچی اور بھگت سنگھ وغیرہ کی تحسین کرتے ہیں؟ اگر تو یہ کاوش اس لیے کہ وہ جذبہ حریت کے علمبردار تھے تو پھر اسی جذبہ حریت کا مظاہرہ جب علی گیلانی، برہان وانی یا شیخ یٰسین کرتے ہیں تو یہ ان کی تحسین کیوں نہیں کرپاتے؟ آدمی جب اس سوال پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سیکولر احباب کا معاملہ جذبہ حریت سے محبت کا نہیں بلکہ اسلام اور اہل مذہب سے بغض اور عناد کا ہے اوریہ تحسین کے دو بول بولنے سے پہلے یہ تسلی کرلینا ضروری خیال کرتے ہیں کہ ان کا ممدوح کہیں مسلمان تو نہیں۔ اگر وہ غیر مسلم ہو تا یہ اس کی دادو تحسین میں کسی بخل سے کام نہیں لیں گے لیکن اگر ان اعلیٰ اوصاف کا حامل کوئی مسلمان ہو تو یہ آنکھیں بند کر لیں گے۔ گونگے بہرے اور اندھے ہو جائیں گے۔

چنانچہ آپ دیکھیے سری نگر کے محلہ حید پورہ میں ایک بوڑھا سید علی گیلانی جس کا نام ہے کس شان سے جذبہ حریت کا پاسبان بنا ہوا ہے۔ لیکن مجال ہے آج تک کسی ایک سیکولر دانش ور نے علی گیلانی کے جذبہ حریت کی دو لفظوں میں تحسین کی ہو۔

ان سیکولر حضرات کا دعویٰ ہے انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے لیکن مجال ہے کبھی انہوں نے کشمیر یا فلسطین میں سسکتی انسانیت کے لیے دو لفظ منہ سے نکالے ہوں۔ پھر یہ کون سی انسانیت ہے صاحب جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا مذہب ہے۔

ان کا اصل مسئلہ نہ کوئی آدرش ہے یا کوئی اصول۔ یہ صرف اسلام ا ور اہل مذہب سے نفرت اور رد عمل میں کھولتا پانی بن چکے ہیں۔

میرا سوال اب یہ ہے کیا اس رویے کو انتہا پسندی کہا جاسکتا ہے؟ سیکولر انتہاپسندی؟

-

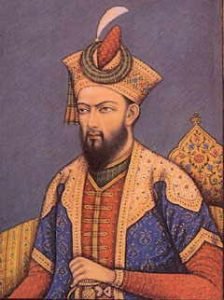

اورنگزیب مندر گراتا نہیں، بنواتا بھی تھا…………………..!

تاریخ کی کتابوں میں مغل بادشاہ اورنگزیب کو مندروں کو مسمار کرنے والے کے

نام سے جانا جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک الہ آبادی مورخ نے دعویٰ کیا ہے کہ دریائے سنگم کے کنارے پر قدیم سویشمر مہادیو مندر کے لیے اورنگزیب نے زمین اور عطیہ دیا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مورخ اور سرویشوری ڈگری کالج کے پرنسپل پرادیپ کیشروانی کا یہ دعویٰ بعض تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ ایک فوجی مہم کے دوران اورنگزیب اور اس کی فوج نے مندر کے قریب وقت گزارا تھا اور اس دوران وہ نہ صرف مندر گیا بلکہ مندر کی تعمیر کے لیے فنڈ اور زمین عطیہ کی تھی۔ کیشروانی کا کہنا ہے اس حقیقت کا ذکر مندر کے احاطے میں واقع دھرم ڈنڈ (مذہبی ستون) پر کیا گیا ہے۔

ستون پر سنسکرت زبان میں پندرہ جملے کندہ ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ ’’ملک کا حکمران ۱۶۷۴ء میں مندر کے دورے پر آیا اور مندر کے لیے زمین اور پیسے عطیہ کیے۔

ان کا کہنا ہے اس حقیقت کا ذکر الہ آباد کے سابق میئر وشمبر ناتھ پانڈے کی تحریروں میں مل جاتا ہے جو بعد میں اڑیسہ کے گورنر بھی بنے۔ ۲۷ جولائی ۱۹۷۷ء کو راجیہ سبھا میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگر پالیکا کے چیئرمین کی حیثیت سے ان کے سامنے یہ تنازع پیش آیا۔ ایک پارٹی نے اورنگزیب کی طرف سے دیے جانے والے پیسے اور زمین کے عطیے کی دستاویزات پیش کیں۔ معاملہ بعد میں جسٹس ٹی بی سپرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی کو بھیج دیا گیا تھا۔ کیشروانی کا کہنا ہے کہ کمیٹی نے ان تمام مندروں، جن کو اورنگزیب نے عطیہ کے طور پر زمین یا پیسے دیے تھے، ان کی دستاویزات حاصل کی تھیں۔

ان کا کہنا ہے اجین میں مہا کلیشور سمیت کئی مندر جیسے چتراکوٹ میں بالاجی مندر، گوہاٹی میں امانند مندر، سرانجے میں جین مندر اور ساؤتھ انڈیا کے مندروں نے جسٹس سپرو کی سربراہی میں کمیٹی کے سامنے دستاویز پیش کیں۔

الہ آباد یونیورسٹی کے پروفیسر یوگیشور تیواری نے مغل بادشاہوں پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ اکبر بھی مندر کو عطیہ دیا کرتا تھا تاکہ وہ یہ بتا سکے کہ وہ سب کا حکمران ہے۔ ہندو مندروں کی سرپرستی بھی ان کی حکمرانی کا ہی ایک حصہ تھا۔ جہاں تک سومیشور مہادیو مندر کی بات ہے، ہوسکتا ہے اورنگزیب نے اس سے زیادہ ہی عطیہ دیا ہو۔

(ترجمہ: علی حارث)

“Aurangzeb gave temples grants, land: Historian”. (“indiatimes.com”. Sept. 13, 2015)