لفظ فلسفہ یونانی الاصل ہے۔ فیلو سے مراد محبت اور سوفیا سے مراد دانش ہے، یعنی دانش کی محبت۔ یہ ترکیب فیثاغورث نے وضع کی تھی۔ پہلے عقیدہ رکھنا، پھر غور و فکر کرنا اور غور و فکر کے بعد کوئی عقیدہ اختیار نہیں کرنا، متکلم یا علم الکلام کہلاتا ہے۔ جب کہ پہلے عقیدہ رکھنا، پھر غور و فکر کرنا اور اس کے بعد کوئی عقیدہ اختیار کرنا فلسفہ ہے۔

دنیائے اسلام میں عقلی استدلال کا آغاز تحریک اعتزال سے بنو امیہ کے دور اقتدار کے رد عمل میں ہوا ہے۔ معتزلہ، جبریہ یا مرجیہ علما کے مخالف اور قدریہ فلسفہ پر یقین رکھتے تھے۔ معتزلہ نے ذات باری کا ماورائی اور تنزیہی تصور پیش کیا، جب کہ حنابلہ یا مرجیہ علما ذات باری کے مجسم تصور کے حق میں تھے۔ یعقوب اسحاق کندی بھی معتزلی عقیدہ رکھتے تھے۔ معتزلہ قدر و اختیار، عدل و انصاف، آزادی فکر و نظر، عقلیت پسندی اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو فروغ دینے کے حق میں تھے۔ معتزلہ اور اشاعرہ ایک دوسرے کے حریف تھے۔ اشاعرہ سبب اور مسبب یا علت اور معلول کے منکر تھے۔ ڈاکٹر سخاؤ کے مطابق اگر مسلمانوں میں اشعری اور غزالی نہ ہوتے تو ان میں اب تک کئی گلیلو اور نیوٹن پیدا ہو چکے ہوتے۔ حنابلہ اور اشاعرہ کی جبریت نے تقدیر پرستی کو تمام دنیائے اسلام میں رواج دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ بادشاہ خدا کا سایہ ہے اور بادشاہ کی توہین خدا کی توہین ہے۔

اسلامی ممالک میں مطلق العنان سلاطین کی حکومت تھی، اور علما اور فقہا ان کی کاسہ لیسی میں مصروف تھے۔ دوسری جانب کوپرنیکس، گلیلیو، کیپلر، کولمبس اور واسکوڈے گاما کے انکشافات کی برکت سے مشرقی اوہام و خرافات کے گھروندے شکست کھا گئے تھے، اور مٹھی بھر انگریزوں نے ایک صدی میں نہ صرف ہندستان، بل کہ پوری مسلم دنیا پر سیاسی اور معاشی لحاظ سے قابض ہو گئے۔ اسی طرح اٹھارویں صدی کے نصف آخر میں اور انیسویں صدی کے اوائل میں نجد سے محمد بن عبدالوہاب، ایران سے مرزا علی محمد باب اور الجیریا سے محمد بن علی سنوسی نے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا۔ ہندستان میں سر سید احمد خان، سید امیر علی اور سید صلاح الدین خدا بخش نے نو معتزلی کا کردار ادا کیا۔ سر سید کی اس اصلاحی تحریک کے رد عمل میں مولانا شبلی نعمانی اور مولانا ابوالکلام رونما ہوئے۔ حنابلہ، اشاعرہ اور وحدت الشہود یا ہمہ از اوست خدا کی ماورائیت اور شخصیت کے قائل ہیں، جب کہ سریانی اور یونانی فلاسفہ اور معتزلہ خدا کی شخصیت کے قائل نہیں تھے۔ وجودی صوفیہ کے نزدیک خدا کی ذات کائنات سے علاحدہ نہیں، بل کہ اس میں ہر کہیں جاری و ساری ہے۔

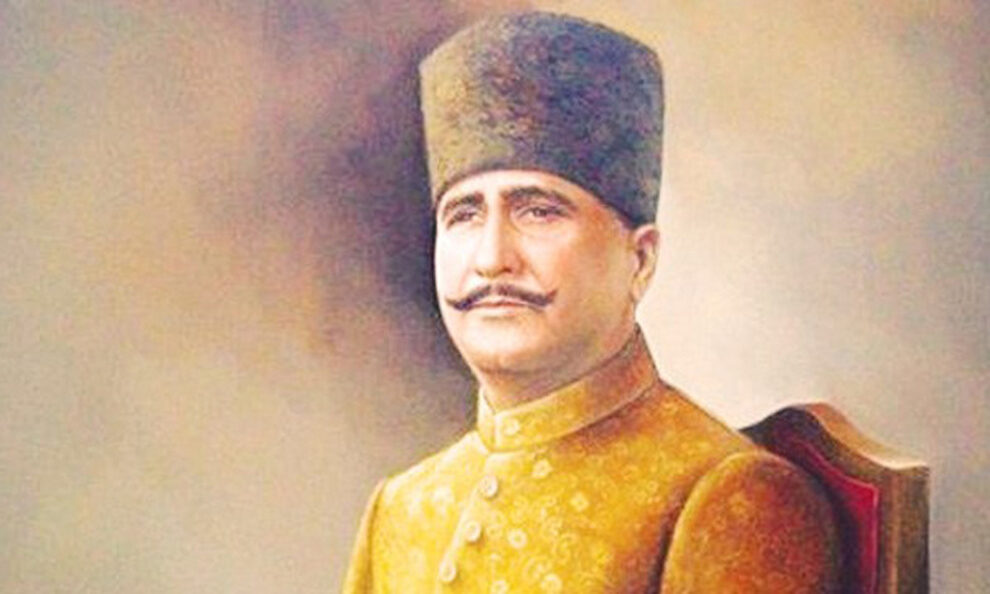

علامہ اقبال اوائل شباب میں وحدت الوجود کے قائل تھے، یعنی نفی ہستی اورفنا فی اللہ پر عقیدہ رکھتے تھے، پھر ڈاکٹر آرنلڈ کے مشورے سے فن شعر و شاعری کو تجدید ملت و احیائے مذہب کا وسیلہ بنایا اور ذات باری کے سریانی یعنی غیر شخصی تصور کے قائل ہو گئے۔ اور ہمہ اوست کے مخالف ہوئے۔ جس میں ماورائیت اور تنزیہہ کی گنجائش نہ رہی۔ ان کے نزدیک فطرت وحدت نامیہ میں ہے، جس میں ذاتِ مشہود جاری و ساری ہے، اور اس کی نشونما کے ساتھ ساتھ مسلسل تخلیقی عمل میں سرگرم ہے۔ اقبال خدا کو خلاقی اور ارتقائی قوت و میلان کے نام سے پکارتا ہے، جس سے شخصی خدا قطعا مراد نہیں۔ اقبال کی فکر و نظر کا آغاز وحدت الوجود اور سریان سے ہوا تھا اور انجام بھی وحدت الوجود اور سریان پر ہوا۔

اقبال اور برگساں کے نزدیک جبلت اور وجدان ‘عشق’، ادراکِ حقیقت کے قابل ہیں۔ جب کہ عقل اس کے ادراک سے معذور ہے۔ برگساں اور اقبال عقل پر وجدان ‘عشق’ کی فوقیت کے قائل ہیں۔ برگساں اور اقبال کے برعکس، برٹرینڈرسل نے وجدان پر عقل کو فوقیت دی ہے۔

اقبال بالطبع رومانی تھے اور تخیلات و مراقبات کی دنیا میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اقبال کو صحرائیت اور بدویت پسند تھی۔ وہ تہذیب و تمدن کی غیر فطری اور پرتکلف زندگی پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ خود مرکزیت ‘ایگو سنٹریسیٹی’ کے قائل تھے۔ تصور خودی اور تصور ابلیس اسی خود مرکزیت کی پیداوار ہیں۔ وہ جارحانہ قوت پسند بھی تھے۔ شاہین ان کی پسندیدہ علامت تھا۔

اقبال کا تصور ذات باری سریانی ہے، جو اسلام کے شخصی اور ماورائی تصور کے منافی ہے۔ کیوں کہ قرآن کی رو سے اللہ ایک مستقل بالذات شخصیت ہیں۔ ان کی نظر میں فشطے کی طرح خدا انائے مطلق ہے۔ اقبال معاد اور بعث بعد الموت کے منکر تھے: “یہ کوئی خارجی حادثہ نہیں۔ یہ خودی ہی کے اندر ایک حیاتی عمل کی تکمیل ہے اور جسے انفرادی یا اجتماعی، جس لحاظ سے دیکھیے، دونوں صورتوں میں محاسبہ، ذات کی وہ ساعت ہے جس میں خودی اپنے گزشتہ اعمال کا جائزہ لیتی اور مستقبل میں اپنے ممکنات کا اندازہ کرتی ہے”۔ اقبال بہشت اور دوزخ کے متعلق لکھتے ہیں: “بہشت کا مطلب ہے فنا اور ہلاکت کی قوتوں پر غلبے اور کامرانی کی مسرت ۔۔۔ جہنم بھی کوئی ہاویہ نہیں، جسے کسی منتقم خدا نے اس لیے تیار کیا ہے کہ گناہ گار ہمیشہ اس میں گرفتار عذاب رہیں ۔۔۔ جنت میں لطف و عیش یا آرام و تعطل کی کوئی حالت نہیں۔ زندگی ایک ہے اور مسلسل”۔

ان کے نزدیک آدم سے کوئی خاص متنفس مراد نہیں، بل کہ کرہ ارض پر حیات انسانی کا ابتدائی ظہور ہے۔ شجر ممنوعہ سے مراد ان کے نزدیک توالد و تناسل کا سلسلہ ہے۔ برزخ سے مراد ان کے نزدیک شعور کی اس حالت کا جس میں زمان و مکان کے متعلق خودی کے اندر کچھ تغیر رونما ہو جاتا ہے۔

اقبال نے جدید فلسفے اور سائنسی افکار کے مآخذ (نظریہ اضافیت اور ارتقا کے نظریات) کو قرآن اور قدما کی کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیے۔ دوسری جانب غلام ہندستان اسلاف پرستی اور ماضی پرستی میں مبتلا ہو چکا تھا۔ محکوم قوم کو ہمیشہ سے اپنے ماضی سے مریضانہ دل چسپی ہوتی ہے۔ اقبال بھی کہتے تھے: “جس سائنس پر مغرب فخر کرتا ہے، دراصل مسلمانوں ہی سے ماخوذ ہے۔ اس کا دانہ ہم نے بویا تھا، فصل فرنگی کاٹ رہے ہیں۔” اقبال کا عقیدہ تھا کہ مسلمانوں کو موجودہ حالات میں فلسفے اور لٹریچر کی چنداں ضرورت نہیں۔ اقبال جدید سائنسی ایجادات سے بھی بے زار تھے۔

علم کلام نے مسلمانوں کو صدیوں سے ماضی پرست بنایا اور تاویل آرائی متعارف کرائی، جس نے مسلمانوں میں علمی تجسس اور تحقیقی قویٰ کو سلب کر دیا اور فکر ی اجتہاد کو ماؤف کر دیا۔ یعنی علم کلام نے مسلمانوں میں اسلاف پرستی اور تقلید عام کر دی۔ اقبال بھی تقلید اور اسلاف پرستی کی حق میں تھے۔ علم کلام نے مسلمانوں میں فخر بےجا، زعم باطل، اجتماعی خود فریبی، خرد دشمنی، موضوعیت، جذبات، شخصیت پرستی اور قدامت پرستی عام کر دی۔ متکلم عموما فلسفہ اور سائنس سے خائف رہتا ہے۔

اقبال ‘اسلام کا خدا ‘میں لکھتے ہیں: “عیسائیت میں خدا محبت ہے اور اسلام میں طاقت ہے۔ ہم ان دو تصورات کے درمیان میں کیسے فیصلہ کریں گے؟ میرے خیال میں کائنات اور انسانی تاریخ ہمیں ضرور یہ بتائے گی کہ کون سا تصور زیادہ تر درست ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا نے تاریخ میں خود کو محبت سے زیادہ طاقت کی شکل میں ظاہر کیا ہے۔ میں خدا کی محبت کا انکار نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ تاریخی تجربات کی بنیاد پر خدا کو بہ حیثیت طاقت بہتر بیان کیا جا سکتا ہے۔” وہ لکھتے ہیں کہ مشرقی دلوں میں ایک عرصے سے یہ سوال موجود رہا ہے کہ کیا خدا وجود رکھتا ہے۔ ان مشرقی دلوں سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا آدم وجود رکھتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ میرے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں: “کیا میں خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہوں۔ میں ان کو جواب دینے سے پہلے ان اصطلاحات یعنی خدا، وجود اور یقین کو جاننا چاہتا ہوں۔ کیا وہ مجھے یہ اصطلاحات تفصیل سے سمجھا پائیں گے، اور خاص کر خدا اور وجود۔ میں ان اصطلاحات کو نہیں سمجھتا ہوں شاید وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں”۔ ان کے نزدیک کمزور لوگ خود کو خدا میں کھو دیتے ہیں اور مضبوط لوگ خدا کو اپنے اندر دریافت کرلیتے ہیں۔

‘ایک مکالمہ’ میں لکھتے ہیں:

دل : خدا یقینی طور پر وجود رکھتا ہے۔

دماغ یا سر: لیکن میرے پیارے لڑکے! وجود اور لاوجود کی درجہ بندی میرا کام ہے۔ تمھیں اس اصطلاح کے استعمال کا کوئی حق نہیں ہے۔

دل: اچھا بہتر، میرا ارسطو۔

پیغمبر کے تصور کے بارے میں لکھتے ہیں: “ایک پیغمبر صرف ایک عملی شاعر ہوتا ہے۔”

اسلام کے متعلق لکھتے ہیں: “دنیا کے قدیم مفہوم کے مطابق اسلام کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایک رویہ ہے — اور یہ رویہ آزادی کا ہے، بل کہ کائنات کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنے کا رویہ ہے۔ درحقیقت، یہ قدیم دنیا کے مکمل نقطہ نظر کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ مختصراً، یہ انسان کی دریافت ہے۔”

اس آخری جملے کی انگلش کچھ یوں ہے:[english] Briefly, Islam is the discovery of man [/english]

امام مہدی کے تصور کے متعلق لکھتے ہیں: “مہدی (طاقت کی تمثیل) کا انتظار چھوڑ دو۔ جاؤ اور اسے تخلیق کرو۔” یہاں طاقت سے اقبالؒ کی مراد خدا ہے۔ کیوں کہ ان کی اکثر تحریروں میں ” گاڈ از پاور” لکھا گیا ہے۔

ایک اور جگہ لکھتے ہیں: [english]Human intellect is nature’s attempt at self-criticism [/english]

کالم نگار کا یہ کالم علم و عرفان کا خزانہ ہے جو موصوف نے اپنے قلم سے دریافت کیا ہے اور اس میں یقینا ایسی معلومات ہے جو یقینا پہلی دفعہ میری نظر سے گزرے ہیں