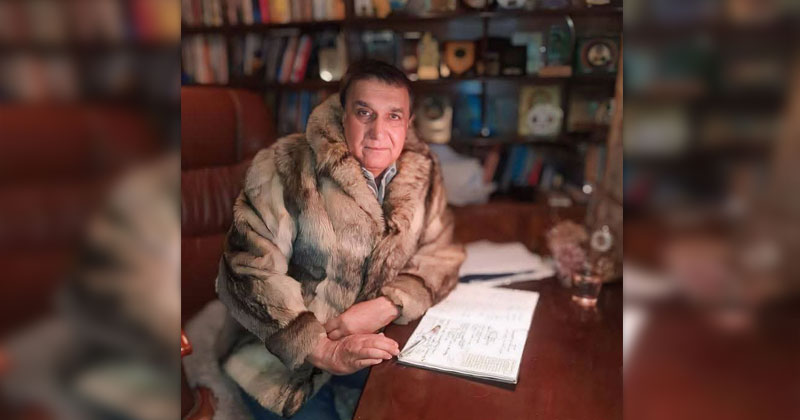

آغا گل کا نام جب بھی اردو ادب کے افق پر گونجتا ہے، تو ذہنِ قارئین میں ایک کہنہ مشق نثرنگار، منفرد اسلوبیاتی جہتوں کا حامل افسانہ نویس، اور جدید اردو فکشن میں ایک اعلیٰ و اولیٰ ستون کے طور پر اُبھرتا ہے۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں جو تہہ داری، رمزیت، استعاراتی رفعت، اور موضوعاتی گیرائی پائی جاتی ہے، وہ انہیں معاصر فکشن نگاری میں ایک نمایاں حیثیت عطا کرتی ہے، جس کی تابناکی ہمارے ادبی منظرنامے میں دور رس اثرات مرتب کر رہی ہے۔ تاہم، آغا گل کے فکشن کا جادو، ان کی نثر کے سحر میں گم، اکثر قارئین کو اس حقیقت سے بے خبر رکھتا ہے کہ وہ ایک نہایت شستہ طبع، خوش مذاق، اور بلند آہنگ شاعر بھی ہیں، جن کی شعری ساخت، لفظی تراش خراش، اسالیب کی جدت، اور مضمون آفرینی کسی طور پر بھی ان کے افسانوی کمالات سے کم نہیں۔

اردو کے ادبی منظرنامے پر ان کی نثری پہچان اتنی راسخ ہو چکی ہے کہ بیشتر قارئین ان کی شعر گوئی کی لطیف نزاکتوں، تمثیلی شائستگی، اور استعاراتی بالیدگی سے یکسر نا آشنا ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک خاص نوع کی تہہ داری پائی جاتی ہے، جہاں کلاسیکی شعریات کے مزاجی رنگ، جدید حسیت کے نِت نئے زاویے، اور ایک ندرتِ اظہار کی چمک، باہم آمیز ہو کر ایک منفرد کیفیت کو جنم دیتے ہیں۔ وہ محض روایتی عاشقانہ مضامین کی بازیافت پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اپنی شعری حسیّت کو ایک ایسے جہانِ معنی سے ہم آہنگ کرنے کی سعی کرتے ہیں، جہاں حسن، عشق، کائنات اور روحانی سرشاری کے درمیان ایک عمیق تعلق استوار ہوتا ہے۔ ان کے شعری تجربے میں ہمیں وہی تہہ داری نظر آتی ہے جو ان کے افسانوں کے خمیر میں شامل ہے، لیکن یہاں وہ نثر کے بیانیہ انداز کی قیود سے آزاد ہو کر ایک صوری تجرید میں تحلیل ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ یہی وہ عنصر ہے جو ان کے کلام کو محض رسمی شاعری کے زمرے سے نکال کر ایک فکری اور جمالیاتی جہت عطا کرتا ہے، اور انھیں ان شاعروں کی صف میں لا کھڑا کرتا ہے جو کلاسیکی اور جدید حسیت کے سنگم پر کھڑے ہو کر، دونوں رجحانات سے ایک حسین امتزاج پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

آغا گل کے فکشن میں ہم نے بلوچستان کی وسعتوں، اس کے کوہ و دمن کی خاموشیوں، اس کے ریگزاروں کی متانت، اس کی ہواؤں کی سرگوشیوں، اس کی سنگلاخ وادیوں کے اسرار اور اس کے باسیوں کی فطری سادگی و جوش کی بوقلمونی کو نہ صرف دیکھا بلکہ محسوس کیا ہے۔ ان کے افسانوی بیانیے میں بلوچستان کسی جامد پسِ منظر کے طور پر موجود نہیں بلکہ ایک متحرک، زندہ اور سانس لیتا ہوا کردار ہے، جو اپنی پوری معنویت کے ساتھ ان کے متون میں متشکل ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں میں ہمیں نہ صرف بلوچستان کے قدرتی خدوخال اور اس کے فطری حسن کے مناظر دکھائی دیتے ہیں بلکہ اس خطے کے اندرون میں بسی ہوئی ایک تہذیبی گہرائی، اس کے سماجی ڈھانچے کی پیچیدگیاں، اس کی روایات کی مضبوطی اور اس کے افراد کے باطن میں چھپے ہوئے امکانات کا وہ جمالیاتی اظہار بھی ملتا ہے جو ان کے فن کی امتیازی خصوصیت ہے۔ آغا گل نے اپنی نثر میں بلوچستان کی دھرتی کو نہ صرف اس کی فطری خوبصورتی بلکہ اس کے مکینوں کے رنج و غم، خواب و خیال، جبر و اختیار، محبت و نفرت، اور ان کی نفسیاتی کشمکش کے ایک وسیع تناظر میں پیش کیا ہے۔

لیکن آغا گل کی شاعری میں جہاں یہ تمام عناصر ایک لطیف تخلیقی رنگ میں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہیں مَیں یہاں اس امر کو اجاگر کرنے کی سعی کروں گا کہ ان کی شعری دنیا میں محبت کو وہی مقام اور وسعت حاصل ہے جو ان کے افسانوی متن میں بلوچستان کے سیاسی، سماجی اور انسانی مسائل کو حاصل ہے۔ آغا گل کے ہاں عشق محض ایک رسمی استعارہ نہیں، نہ ہی کوئی بے کیف مجازی تکرار، بلکہ ایک ایسا زندہ و متحرک مظہر ہے جو ان کی شاعری کے حسیاتی و فکری تانے بانے میں ایک مستقل اور اساسی مقام رکھتا ہے۔ ان کے ہاں عشق کی تفہیم ایک عمیق تر سطح پر جا کر وجودیاتی، نفسیاتی اور حسیاتی عناصر کی ایک ایسی وحدت میں ڈھلتی ہے جو ان کے غنائی آہنگ کو ایک غیر معمولی تخلیقی رفعت عطا کرتی ہے۔ ان کے اشعار میں جو جمالیاتی کشش پائی جاتی ہے، وہ صرف الفاظ کی چمک دمک سے پیدا ہونے والی آرائش نہیں بلکہ ایک گہری فکری سنجیدگی اور تہہ دار استعاراتی ساخت کی عطا ہے۔ ان کا عشق محض وصل و ہجر کے مناقشے تک محدود نہیں، بلکہ اس میں ایک داخلی کرب، ایک پیچیدہ جذبانی وفور، اور ایک ایسی وارفتگی موجود ہے جو انسانی وجود کی کُلّیت کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ ان کی نثر میں بلوچستان کا جو وسیع منظرنامہ ابھرتا ہے، ان کی شاعری میں یہی وسعت محبت کے ایک کائناتی تصور میں ڈھل جاتی ہے، جہاں عشق محض ایک شخصی واردات نہیں رہتا بلکہ ایک ہمہ گیر تجربہ بن جاتا ہے، جو شعور اور لاشعور کی سرحدوں کو توڑ کر ایک وسیع تر احساس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

یہاں میں آغا گل کی شاعری کے وسیع کینوس میں سے محض ایک غزل کا تجزیہ کروں گا، مگر اس احتیاط کے ساتھ کہ اس کی تفصیلات میں کھو جانے کے بجائے، میں اس کے کلی مفہوم، اس کی جمالیاتی ساخت، اس کے فکری و حسیاتی تناظر، اور اس کی داخلی موسیقیت کو ایک مجموعی تناظر میں دیکھوں۔ یہ غزل نہ صرف تغزل کے فنی لوازمات سے آراستہ ہے بلکہ اس کے ہر مصرعے میں ایک پوشیدہ رمز، ایک محوِ حیرت کیفیت، اور ایک عمیق تر عشقیہ و رومانوی تجربہ پوشیدہ ہے، جو محض ظاہری قرات سے عیاں نہیں ہوتا بلکہ ایک دقیق مطالعے کا متقاضی ہے۔

پہلے ذیل میں دی گئی غزل پڑھیے، پھر سر دھنیے۔ اور پھر اس غزل پر مجھ ناچیز کا تجزیہ پڑھیے اور جھومتے ہوئے آغا گل کے شعری شعور کا اعتراف کیجیے اور ‘واہ واہ’ کی تکرار کیجیے۔

[poetry]اک مہ جبیں کہ جس کی ہے سرکار عالیہ

میرے جہاں میں اس کا ہے دربار عالیہ

کردار جس کا عالیہ افکار عالیہ

چشمِ غزال کاکلِ خم دار عالیہ

اے گل فروش تُو تو ہے غلطاں مجاز میں

میں واقفِ حقیقتِ اسرار عالیہ

وہ تاج دارِ حسن میں ادنیٰ غلامِ حسن

ملکہ ہے وہ، میں خادمِ دربار عالیہ

نعلین و لب حسیں وہ دندان گہر نما

بوٹا سا قد ہے رشکِ چمن زار عالیہ

زنجیر بن گئے ہیں یہ زلفوں کے پیچ و خم

دل میرا ہو گیا ہے گرفتار عالیہ

حسن و ادا سے اس کی میں مخمور بن پیے

میرے خلوصِ عشق سے سرشار عالیہ

وہ چاند میں چکور، وہ بلبل تو میں ہوں گل

دیوی ہے وہ، تو میں ہوں پرستار عالیہ

آغا گل کی یہ غزل ایک منفرد اسلوبیاتی تجربہ پیش کرتی ہے، جس میں حسن و عشق کی کلاسیکی رمزیت، استعاراتی تشکیل، تمثالیت اور فطری ہم آہنگی کے عناصر ایک ندرتِ اظہار کے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ ان کے شعری مزاج میں نہ صرف کلاسیکی طرزِ سخن کی پرچھائیاں موجود ہیں، بلکہ جدید حسیت کی آمیزش بھی اس کے کلام کو ایک مخصوص انفرادیت عطا کرتی ہے۔ اس کی تخلیقی جولانیاں، تشبیہی تنوع اور بیان کی لطافت اس امر کی غماز ہے کہ وہ محض روایتی مضامین کی بازیافت پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ انھیں ایک نئے جہانِ معنی سے ہم آہنگ کرنے کی شعری بصیرت بھی رکھتا ہے۔

حسن و عشق اردو غزل کا ایک مستقل موضوع ہے، اور آغا گل کی غزل میں بھی یہ مضمون نہایت فطری بانکپن کے ساتھ نمو پاتا ہے۔ وہ محبوب کی توصیف محض مرصع بیانی کے تحت نہیں کرتا بلکہ ایک ایسی جزیات نگاری کا التزام برتتا ہے جو اس کے جمالیاتی احساس کی لطافت اور اس کے بیانیے کی تہہ داری کی نشاندہی کرتی ہے۔ حسن کے امتیازات کو وہ ایک تمثیلی تناظر میں دیکھتا ہے، جہاں چہرہ محض ایک صوری پیکر نہیں رہتا، بلکہ اس میں وہ درخشندگی اور لطافت بھی محسوس کی جاتی ہے جو شاعر کے ذوقِ جمال سے مشروط ہے۔ “نعلیں و لب حسین”، “دندانِ گہر نما” اور “بوٹا سا قد” جیسی ترکیبیں نہ صرف محبوب کے حسن کی نمائندہ بنتی ہیں بلکہ اس کے لب و لہجے میں ایک خاص نفاست اور لطافت کا رنگ بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ حسنِ مطلق کا بیان نہیں بلکہ ایک خاص مزاجِ نظر سے مملو تشریح ہے، جہاں محبوب کی جسمانی نزاکت اور معصومیت بھی اپنے ایک الگ جہانِ معنی کی حامل نظر آتی ہے۔

عشق کی واردات اس غزل کا دوسرا بڑا موضوع ہے، جو روایتی کیف و سرمستی سے آگے بڑھ کر ایک نفسیاتی، جذباتی اور استعاراتی جہت اختیار کر لیتی ہیں۔ زلفوں کے پیچ و خم میں عاشق کے جذبِ دروں کا وہ اظہار ہے جہاں عشق ایک وجدانی گرفت میں بدل جاتا ہے۔ یہاں زلفوں کی تشبیہ کسی عام مشبہ بہ سے نہیں دی گئی بلکہ ان کے پیچ و خم کو زنجیر کی صورت میں پیش کر کے عشق کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے جس میں عاشق کسی خارجی رکاوٹ کا شکار نہیں بلکہ اپنے ہی جنون کے جال میں گرفتار ہو چکا ہے۔

محبوب کی جسمانی اور جمالیاتی خصوصیات کو ایک بصری استعارے میں ڈھال کر پیش کیا گیا ہے، جہاں فطری مظاہر کے ساتھ اس کا ایک حسین امتزاج سامنے آتا ہے۔ وہ حسن کی ایک تجریدی تشکیل کر رہا ہے جہاں حسن کا کوئی جامد تصور نہیں بلکہ ایک متحرک اور متغیر تصور سامنے آتا ہے۔ یہ وہی جمالیاتی تفہیم ہے جسے کلاسیکی فارسی شاعری میں رنگ و نور کی تجلیات سے منسلک کیا جاتا ہے۔ حسن کو ایک شکوہ مندی اور رفعت سے ہم آہنگ کر دیا گیا ہے۔ یہاں محبوب کا سراپا کسی عام صوری تشبیہ میں محدود نہیں بلکہ اسے ایک ایسے فطری کینوس پر استوار کیا گیا ہے جہاں کوہسار کی بلندی، اس کی برفیلی سفیدی اور اس میں بسی ہوئی ملکہ کی ہیئتی نزاکت مل کر حسن کے ایک ایسے تصور کو جنم دیتی ہیں جو تجرید اور حقیقت کے درمیان معلق نظر آتا ہے۔

یہاں آغا گل کے اسالیب میں وہی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں اختر شیرانی کی شاعری میں نظر آتی ہے، جہاں محبوب کی تعریف محض ایک رومانی طرزِ احساس تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک فطری اور ماورائی شان اختیار کر لیتی ہے۔ حسن کا تعین کسی معاشرتی قدر کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک ماورائی صناعی کے تحت کیا گیا ہے۔ چاند کی کرنیں، جو خود بھی نوری تجریدات کی نمائندہ ہیں، یہاں حسنِ محبوب کا جزوِ لاینفک بن جاتی ہیں۔

عشق کے سلسلے میں ان کا نظریہ صوفیانہ اور کلاسیکی شاعری کے درمیان ایک امتزاجی رجحان رکھتا ہے۔ ان کا تخیل ایک صوفیانہ سرشاری میں ڈھل گیا ہے، جہاں محبوب کا تصور کسی عام انسانی تعلق کی حدوں کو توڑ کر ایک ایسی مستی میں تبدیل ہو گیا ہے جو فنا فی الجمال کی دین معلوم ہوتی ہے۔ یہاں ایک غیر محسوس وحدت الوجودی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جہاں محبوب کی جاذبیت عاشق کو اس کے حواس سے ماورا کر دیتی ہے۔ یہی تصور ہمیں قدیم ایرانی اور یونانی عشق کی روایت میں بھی دکھائی دیتا ہے، جہاں حسن کی تسخیر کو عقل و ادراک کے دائرے سے باہر قرار دیا گیا ہے۔

آغا گل کی اس غزل میں اسلوبیاتی جمالیات، تمثیلی ترفع، استعاراتی بالیدگی اور رمزیت کا جو حسین امتزاج پایا جاتا ہے، وہ اردو شاعری میں ایک منفرد اضافہ ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف کلاسیکی روایت کا تسلسل ہے بلکہ اس میں جدیدیت کی وہ روح بھی شامل ہے جو بیانیہ شاعری کو ایک نئے اسلوبیاتی زاویے میں ڈھالتی ہے۔ ان کی شاعری میں نہ صرف اردو غزل کی رومانوی نزاکت اور فکری وسعت موجود ہے، بلکہ ایک ایسا تخلیقی تجربہ بھی موجود ہے جو اردو شعریات کو ایک نئے جہانِ امکان کی طرف لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے اشعار میں زبان و بیان کی ندرت، مصرعوں کی ہمواری، ترکیبات کی جدت، اور استعاراتی رفعت انھیں ایک مکمل شاعر کا درجہ عطا کرتی ہے۔ ان کی شاعری عشق کی ازلی کیفیت کو ایک معاصر تخیلاتی زمین عطا کرتی ہے، جہاں کلاسیکی شعری وجدان اور جدید جمالیاتی شعور ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر ایک نئی معنوی فضا تخلیق کرتے ہیں۔

یہ تحریر پڑھنے کے بعد، جو لوگ اس عہدنامۂ محبت کا مطالعہ کرنے، اس کے اسرار میں جھانکنے، اور اس کی کیفیات میں تحلیل ہونے کے خواہاں ہیں، میں ان سے محض ایک گذارش کروں گا کہ وہ اس کے مظاہر کو کسی خارجی حوالوں سے دریافت کرنے کی بجائے، خود اس شعری تجربے کی گہرائی میں غوطہ زن ہوں، اس کے معانی کو اپنی فکر کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کریں، اور اس نادرِ روزگار محبت نامے کے خفیہ دروازے کو خود وا کریں، جو “رہِ حافظ و خیام” کے نام سے موجود ہے۔ آغا گل کا یہ شعری مجموعہ محض چند اشعار کا ایسا التزام نہیں جس میں عامیانہ مضامین کو منظوم کردیا گیا ہو، بلکہ یہ ایک بامعنی، پرشکوہ، تہہ دار اور متنوع حسیاتی و فکری کینوس پر پھیلا ہوا ایسا تخلیقی صحیفہ ہے، جس میں محبت کے مضمرات، اس کے نشیب و فراز، اس کی کیفیات، اس کے عرفانی و مجازی پہلو، اور اس کی معنوی وسعتیں ایک ایسے اسلوب میں پیش کی گئی ہیں، جو عشق و جمالیات کی تفہیم کے لیے ایک نئے زاویے کو متعارف کراتا ہے۔ پس جو لوگ اس خزینۂ تخیل میں خود کو ڈبو دینا چاہتے ہیں، انھیں چاہیے کہ وہ اپنے فکری و جمالیاتی ذوق کی میزان کے ساتھ اس صحیفے کی ورق گردانی کریں، اور خود اس حقیقت تک پہنچیں کہ عشق کی اس تحریری بوطیقا میں کیا کچھ پنہاں ہے، اور یہ کہ اس شاعرانہ تمثال گری میں کون کون سے معانی و امکانات جلوہ فگن ہیں۔

اور آخر میں اس مقام پر ایک سوال، بلکہ ایک التجا، مَیں خود آغا گل کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ شاعرانہ متاع، یہ فکری و حسیاتی عطا، یہ زبان و اسلوب کا غیر معمولی امتزاج، اور یہ عشق کا ایسا بلیغ اظہار جو “رہِ حافظ و خیام” میں ہمیں میسر آیا ہے، وہ آخر کیوں رُک گیا؟ کیوں انھوں نے اس شعری جادہ پیمائی کو کسی ایک پڑاؤ پر چھوڑ دیا؟ کیوں ان کے قلم کی وہ جولانی، جس نے نثر میں اتنے فکری دریچے وا کیے، شاعری میں مزید آگے نہیں بڑھی؟ یہ سوال، درحقیقت، محض ایک ادبی تجسس نہیں بلکہ ایک گہری تشنگی کا اظہار ہے، ایک ایسی پیاس جو ان کے شعری ذوق سے فیض یاب ہونے کے متمنی اذہان میں ہمیشہ باقی آ رہی ہے۔ اس لیے میں بصد احترام و نیاز مندی ان سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں دوبارہ اپنی شاعری کے فیضان سے مستفیض کریں۔ پس ہم ان کی طرف دستِ طلب دراز کیے کھڑے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ دوبارہ ہماری روحوں کو اپنی شاعری کی تازگی و توانائی سے معطر کریں گے، اور وہ جمالیاتی و فکری تسلسل، جو “رہِ حافظ و خیام” میں نمودار ہوا تھا، ایک بار پھر نئے نام اور نئے جہانِ معنی کے ساتھ دوبارہ ہمارے بصارتوں اور سماعتوں کو سرشارِ انبساط کی کیفیت عطا کرے گا۔

تبصرہ لکھیے